On l’a vu au travers des deux précédents chapitres consacrés à la rigidité et la raideur à VTT : deux notions essentielles pour saisir le comportement et le caractère de nos montures. On boucle la boucle en parlant ici des chaînes de rigidité et raideur.

En d’autres termes : comment ce que le sol veut nous dire de lui, nous parvient sous les pieds, les fesses, ou entre les mains. Il en va de la qualité même de notre pilotage, et des sensations, du plaisir, que l’on peut en tirer…

Au sommaire :

- Points d’appuis vélo / pilote

- Mythes et réalité…

- Les chaînes de rigidité/raideur

- Les subtilités du moment

- Cas particulier du cadre…

- Qu’en retenir ?!

Points d’appuis vélo / pilote

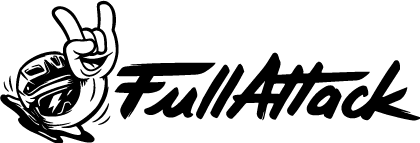

Pour saisir ce dont on parle ici, il est essentiel de faire un petit rappel au sujet des points d’appuis, du vélo et du pilote. Les chaînes de rigidité/raideur se situent entre les deux. Pour ce faire, c’est le vélo dans son ensemble que l’on commence par étudier…

Galerie Commentée :

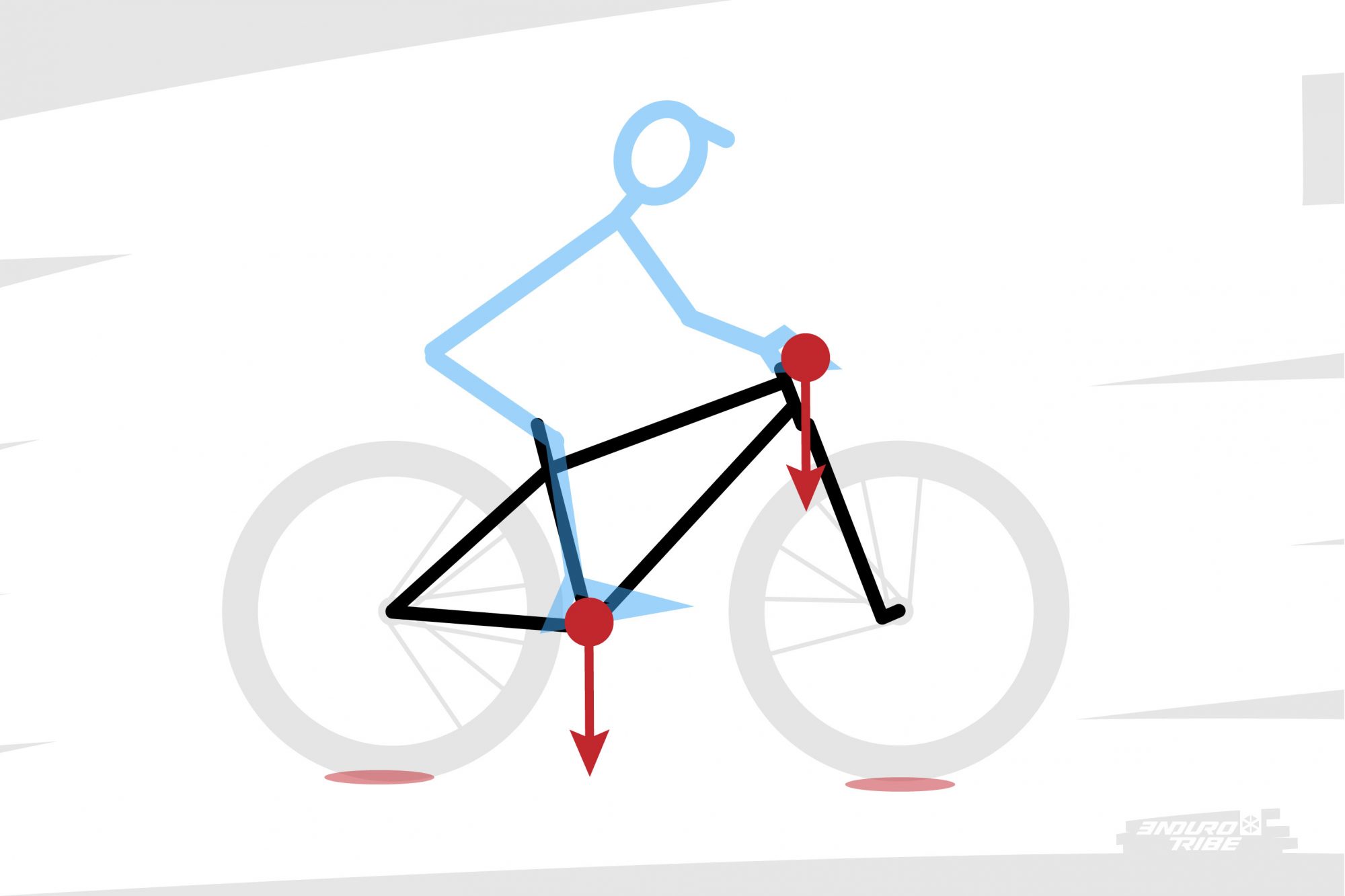

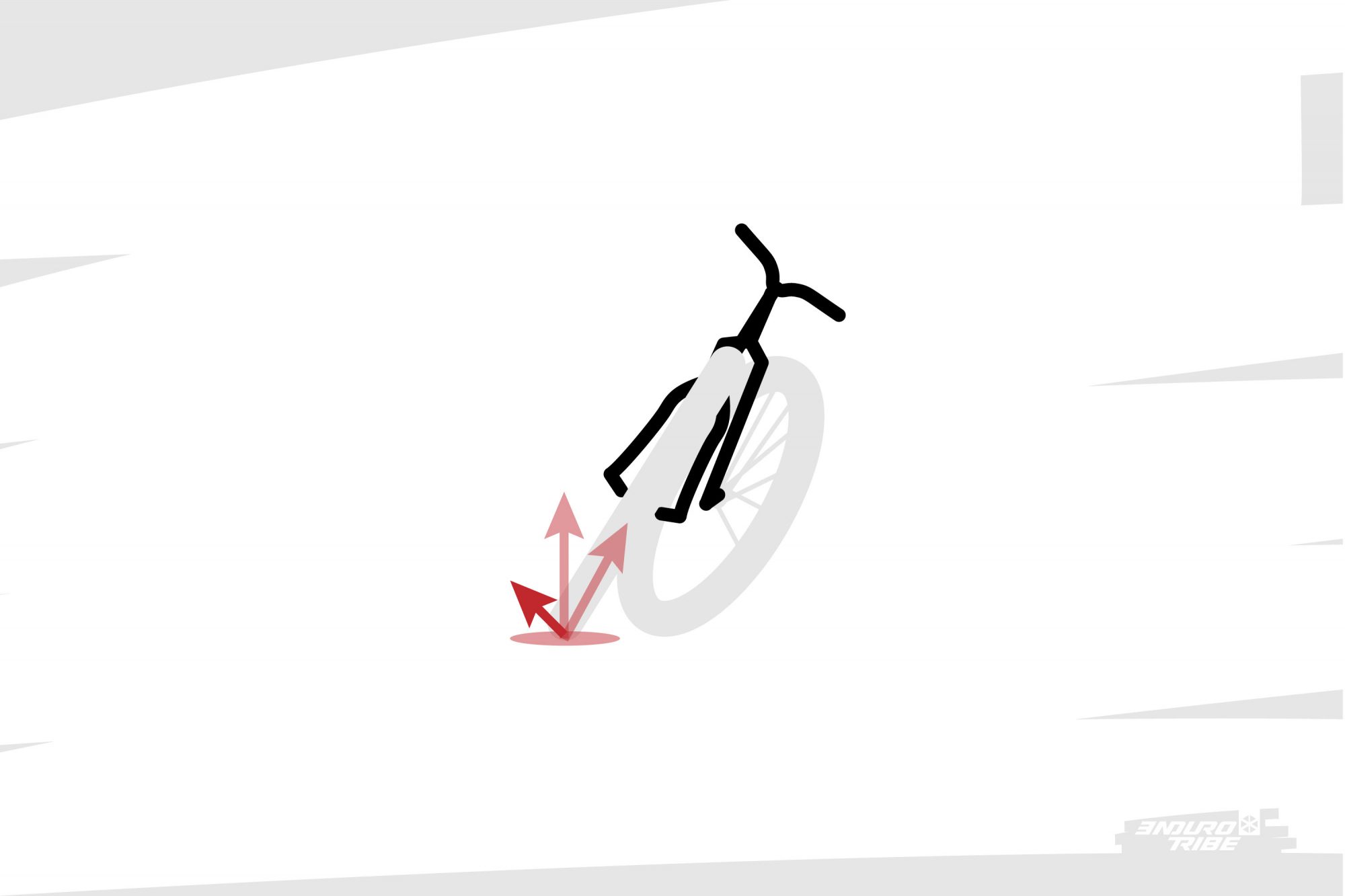

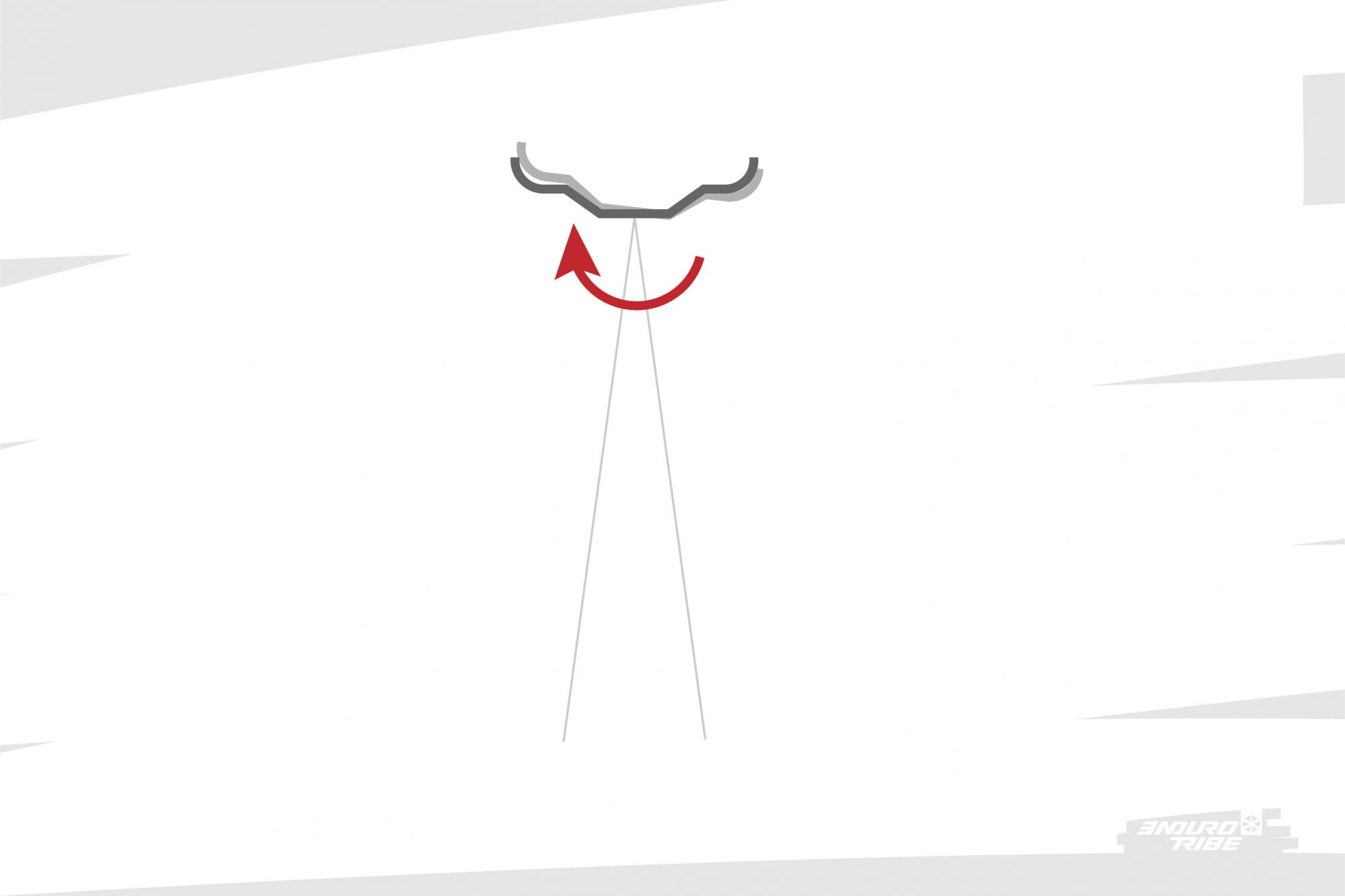

Assez simplement, on figure les points d’appui du vélo au sol : il s’agit des deux surfaces de contact entre les pneus et la surface du chemin.

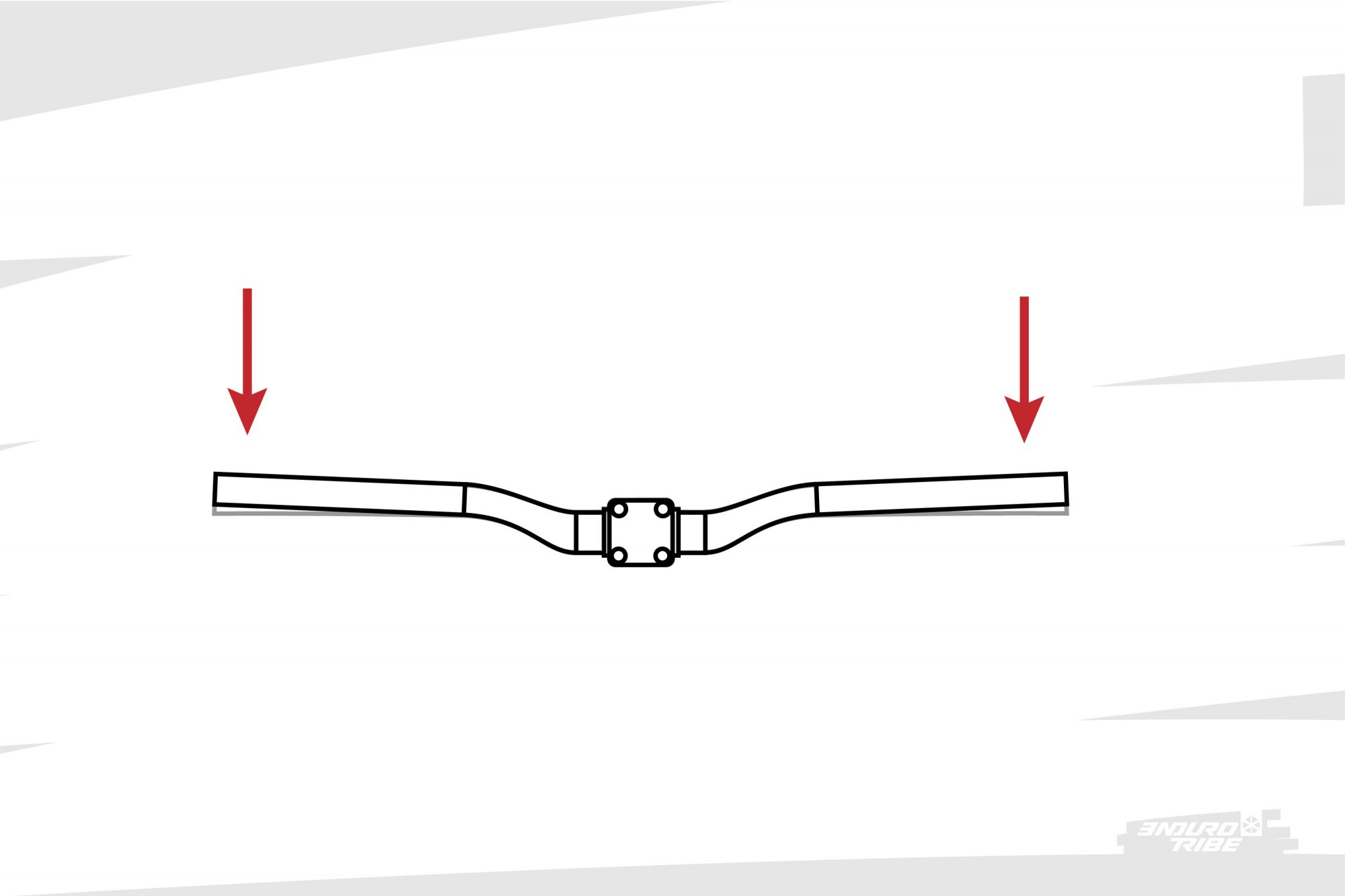

Au dessus, c’est le pilote qui « pèse » sur le vélo selon deux à trois points : au niveau du pédalier, au niveau du cintre, et sur la selle. Ici, pour aller à l’essentiel, ce sont les phases de pilotage, pilote debout sur les pédales, qui nous intéressent le plus.

Cette modélisation est très basique certes, mais il faut parfois revenir à l’essentiel pour poser certains raisonnements sur de bonnes bases. Ici, cette modélisation nous permet de faire un constat essentiel pour la suite : le vélo n’est rien d’autre qu’un système pris en sandwich entre le pilote et le sol…

Mythes et réalité…

Constat essentiel puisqu’il est à l’origine même de la notion de pilotage. En mouvement, l’environnement changeant transmet des informations au pilote. Ce dernier y réagit en adoptant la gestuelle ad-hoc qui lui permet de jouer de sa position sur la piste et de sa vitesse.

Parmi ces informations, la vision et le son bien entendu, mais également tout ce qui à trait au sensoriel, à la proprioception. Notamment tout ce que le vélo retranscrit de lui-même, et du sol, à son pilote. Raison pour laquelle se rappeler que le vélo est pris en sandwich entre le sol et le pilote a toute son importance.

On l’a abordé dans le chapitre précédent, les suspensions entrent forcément en compte dans cette configuration. Et en la matière, il s’agit d’une question d’équilibre. La suspension va prendre une position dans le débattement, en fonction de l’effort en provenance du sol, de l’appui du pilote et des fameux réglage que l’on aura adopté.

En trois dimensions

Ce que l’on vient d’évoquer, c’est quand le vélo est purement à la verticale, mais dans la réalité, tout se passe nécessairement en trois dimensions…

Galerie Commentée :

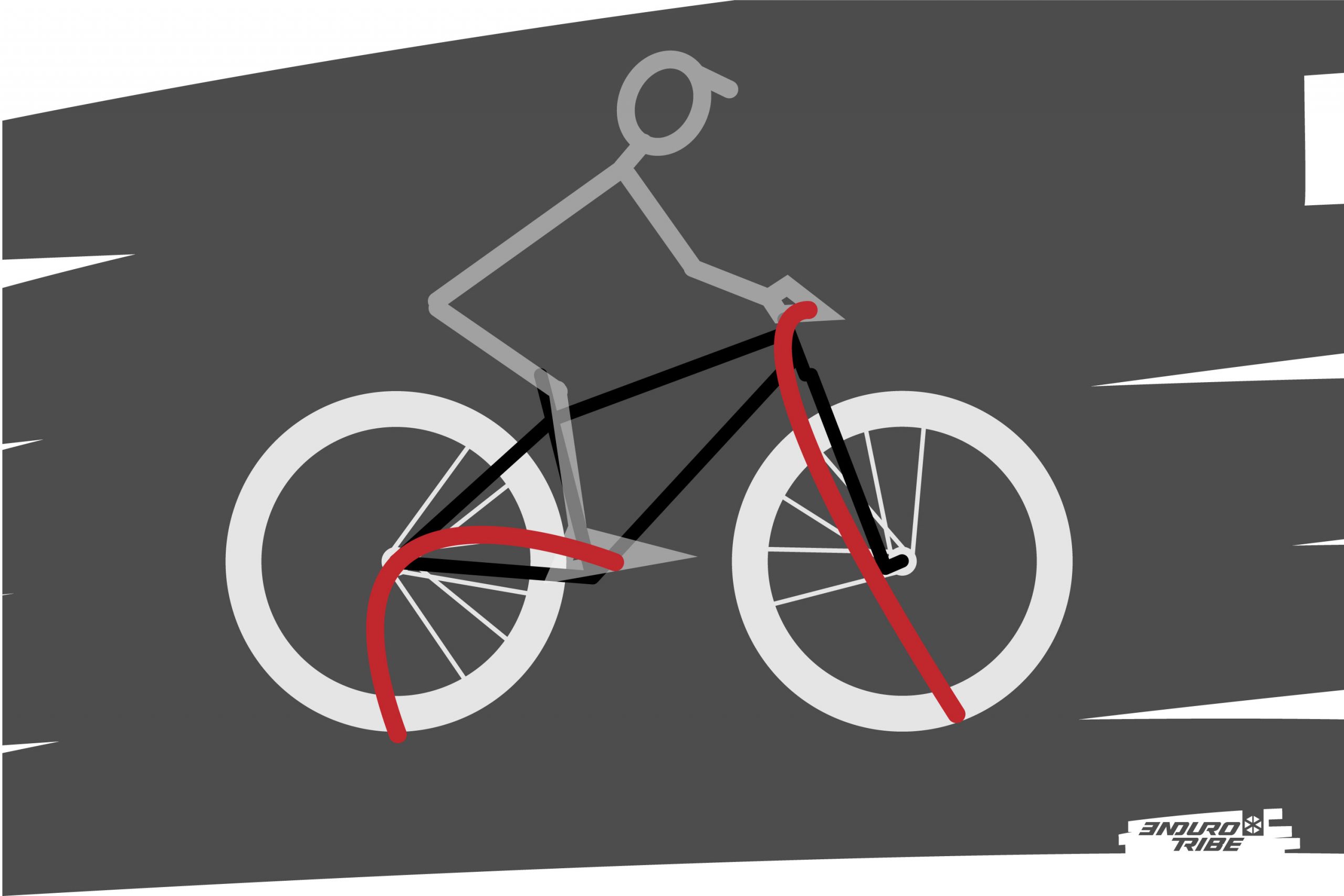

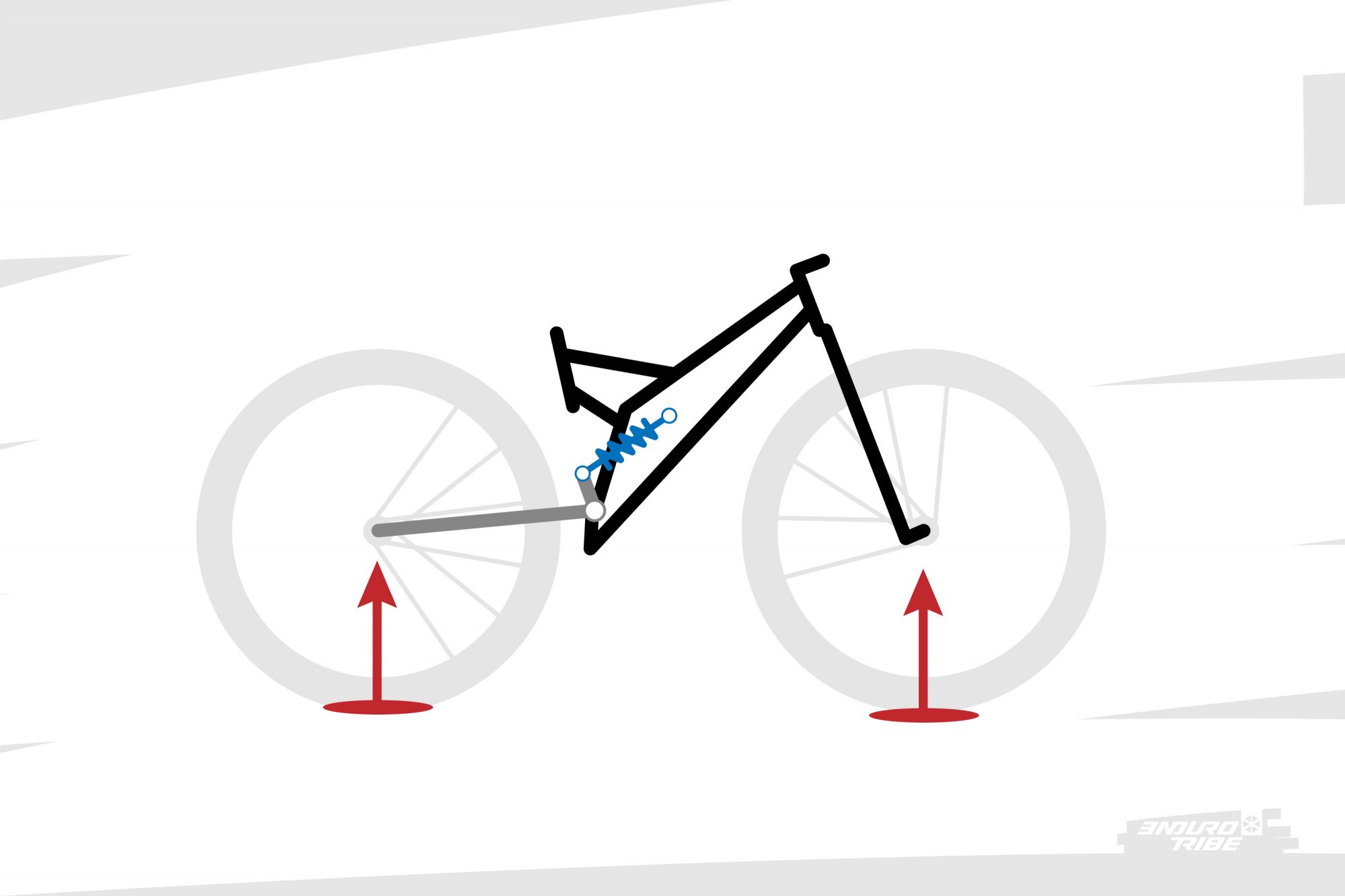

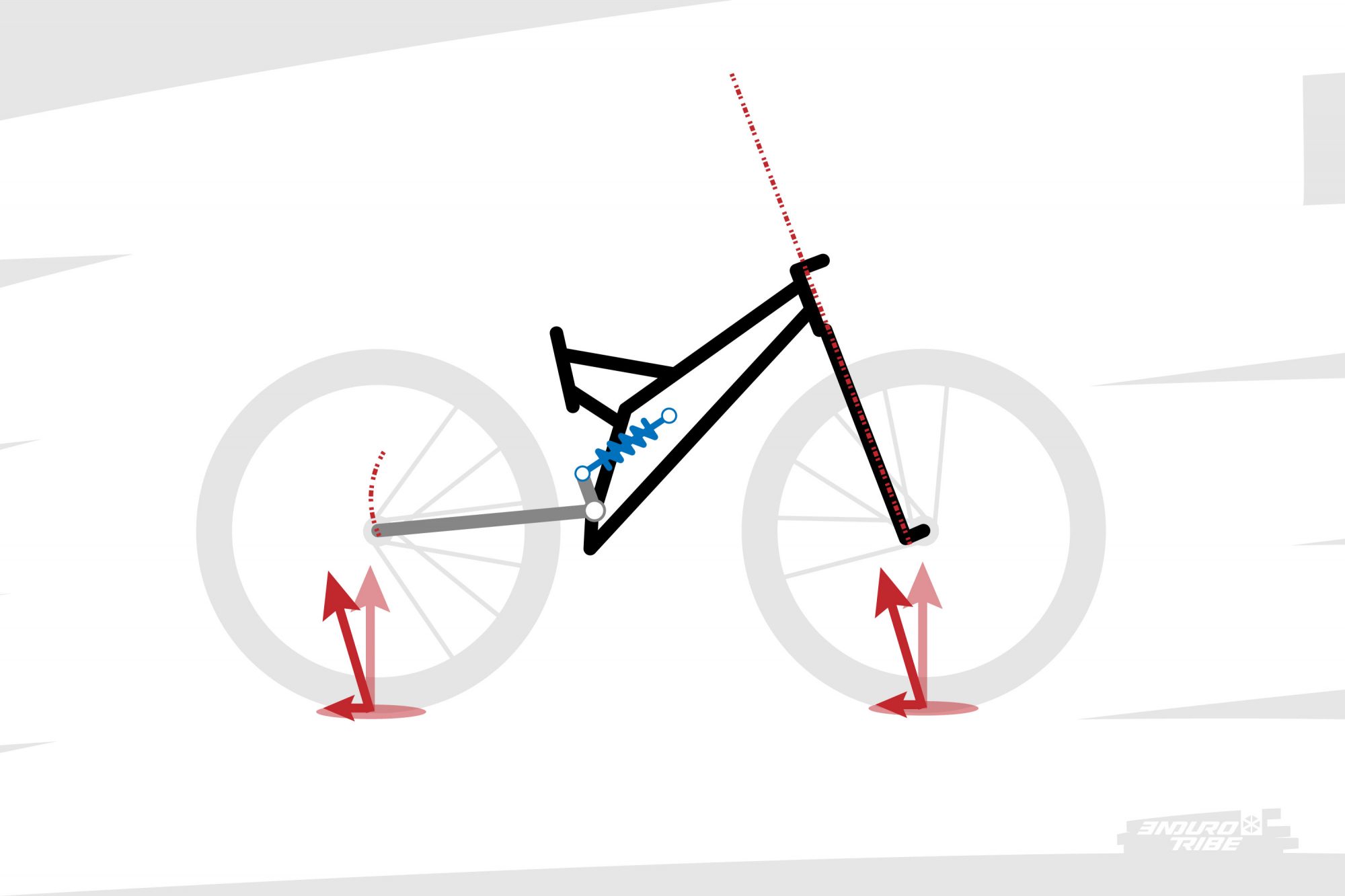

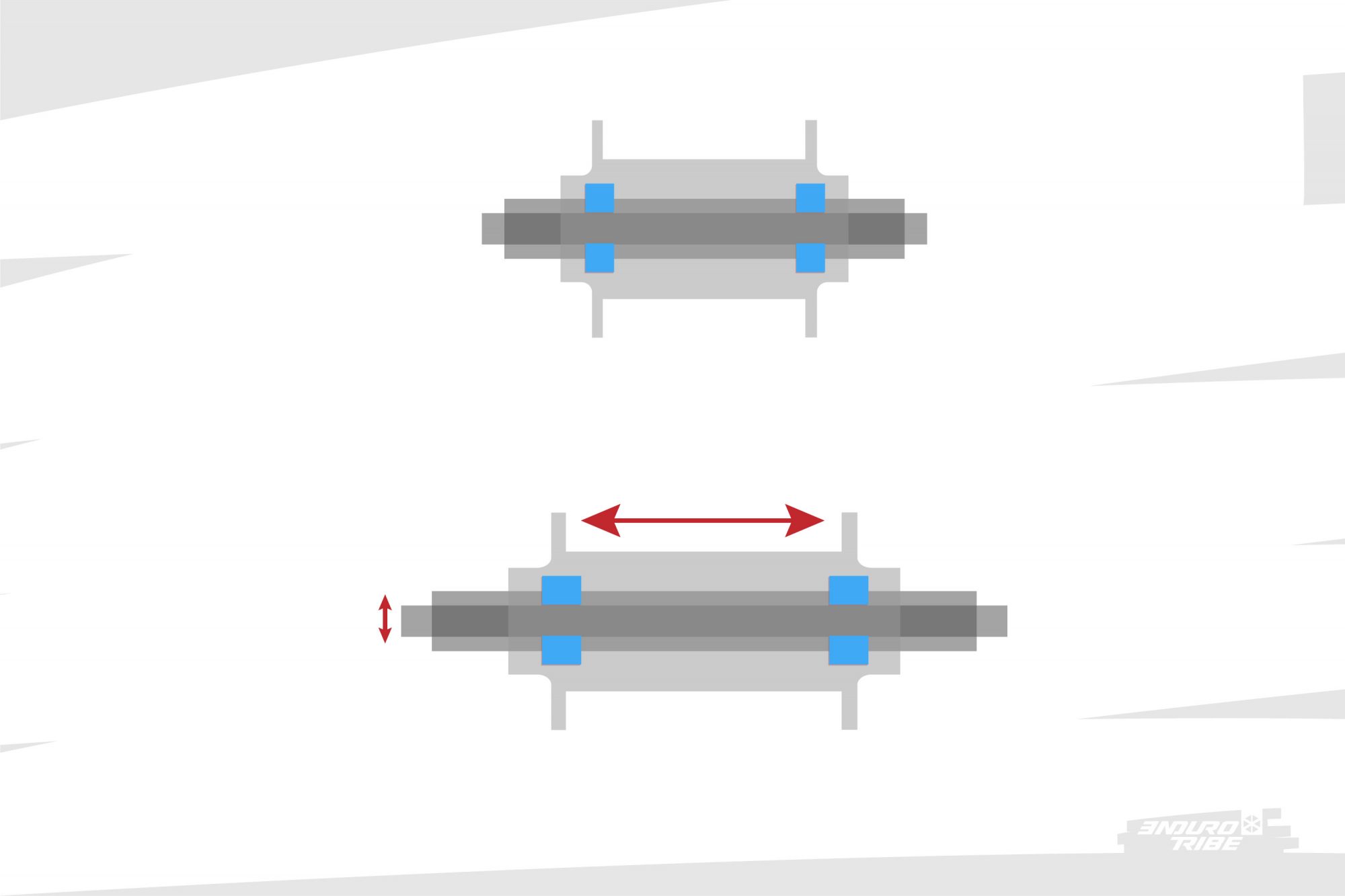

Très majoritairement, ce sont les mouvements et efforts verticaux que les suspensions traitent. Ça elles savent faire.

De par l’angle de direction et le recul de la roue arrière lors de son cheminement, elles traitent aussi une petite partie des efforts frontaux, de l’avant vers l’arrière.

Si le pilote tire un manual il peut aider les suspensions en la matière, mais il n’empêche qu’au freinage ou en cas d’impact frontale fort, ça tourne vite à l’OTB.

Latéralement enfin, c’est encore plus criant : les suspensions n’ont que faire de la composante qui pousse les roues sur le côté plutôt que vers le haut.

Le mythe…

Un mythe voudrait donc prêter les pleins pouvoir aux suspensions. Comme si le pilote devait se situer sur un nuage ou un tapis volant, les suspensions filtrant tout, et isolant le passager des affres du terrain. À la rigueur, c’était un vœux pieux à l’époque des calèches et voies romaines tape-c**, et ça reste un idéal en matière de transport, notamment pour concevoir les routières ou trains du futur les plus confortables…

Mais en matière de pilotage, comme on l’a détaillé ci-dessus, ça reviendrait à priver le pilote de toute une partie des informations dont il a besoin pour prendre des initiatives. Si les Moto GP, les F1 ou les WRC étaient avant tout confortables pour aller vite, ça se saurait. Leurs suspensions ont pour objet premier d’assurer la stabilité du véhicule, participer à l’adhérence et préserver le pilote pour permettre de passer plus vite…

Les chaînes de rigidité/raideur

Cette vision est un peu extrême. Nous ne sommes pas tous athlètes de haut niveau, et l’on peut tout de même aussi exiger du confort de nos vélos. On voit donc un champ de possibilités plutôt qu’un idéal, se dessiner. Il s’agit encore une fois de compromis, l’idée étant que chacun trouve chaussure à son pied.

Pour y parvenir, encore faut-il maîtriser ce qui se passe entre le pilote et le sol : bref, le travail que fait le vélo entre les deux. C’est là que les chaînes de rigidité/raideur entrent en jeu. De la surface de contact des pneus à nos pieds ou mains, ce sont en effet des successions d’éléments qui transmettent ou filtrent les informations du sol au pilote…

- Chaîne avant = pneu > (jante > rayons > moyeu > axe)* > [fourreau > plongeur > té > pivot]* > (Douille et jeu)* > (potence > cintre > poignées)*

- Chaîne arrière = pneu > (jante > rayons > moyeux > axe)* > triangle arrière > [amortisseur]* > triangle avant > boitier > manivelles > pédales

* entre (…) & […] le détail d’éléments plus globaux, auxquels on se réfèrent par la suite > roues, fourche, cadre et poste de pilotage.

Comme tout sous-ensemble cinématique/mécanique, chaque élément pris séparément subit certaines contraintes, transmet certains efforts et dispose de certains degrés de liberté. C’est ce qui permet d’ailleurs aux ingénieur de préciser leur conception et leur dimensionnement.

C’est aussi ce détail qui permet, par recoupement avec les ressentis du pilote et certains ajustements d’un run à l’autre, de remonter aux raisons de tel ou tel comportement, tel ou tel ressenti. Un pneu par exemple, fait de gomme, de tissus et d’air, ne rebondit pas de la même façon qu’une roue faite d’aluminium, d’acier et de carbone…

Les subtilités du moment

Raison pour laquelle, dans la vie courante, on ne parle pas nécessairement de rigidité et de raideur pour chaque élément de ces chaînes. On parle plus souvent de certaines subtilités de ces deux paramètres : capacité à filtrer, tendance à vibrer notamment.

Dans tous les cas, il est bon d’avoir en tête les principaux traits de caractères et observables de chaque maillon des chaînes de rigidité/raideur d’un vélo.

Les pneus

En matière de pneu, on a souvent tendance à parler de carcasse dans nos colonnes. Et pour cause ! C’est majoritairement elle qui fait le comportement d’un pneu en matière de rigidité/raideur. C’est elle qui assure à la fois la stabilité du pneu (a-t-il tendance à amortir les impacts, ou à rebondir ?) la raideur qui est transmise (est-ce que l’on ressent certaines aspérités du terrain ou se déforme-t-il au point d’effacer certaines informations ?) son maintien sur l’angle (peut-on mettre de l’angle sans crainte ou fait-il la saucisse ?) une partie du toucher (à relier à la notion de raideur, quelle perception a-t-on des impacts avec le sol ?)…

Les roues

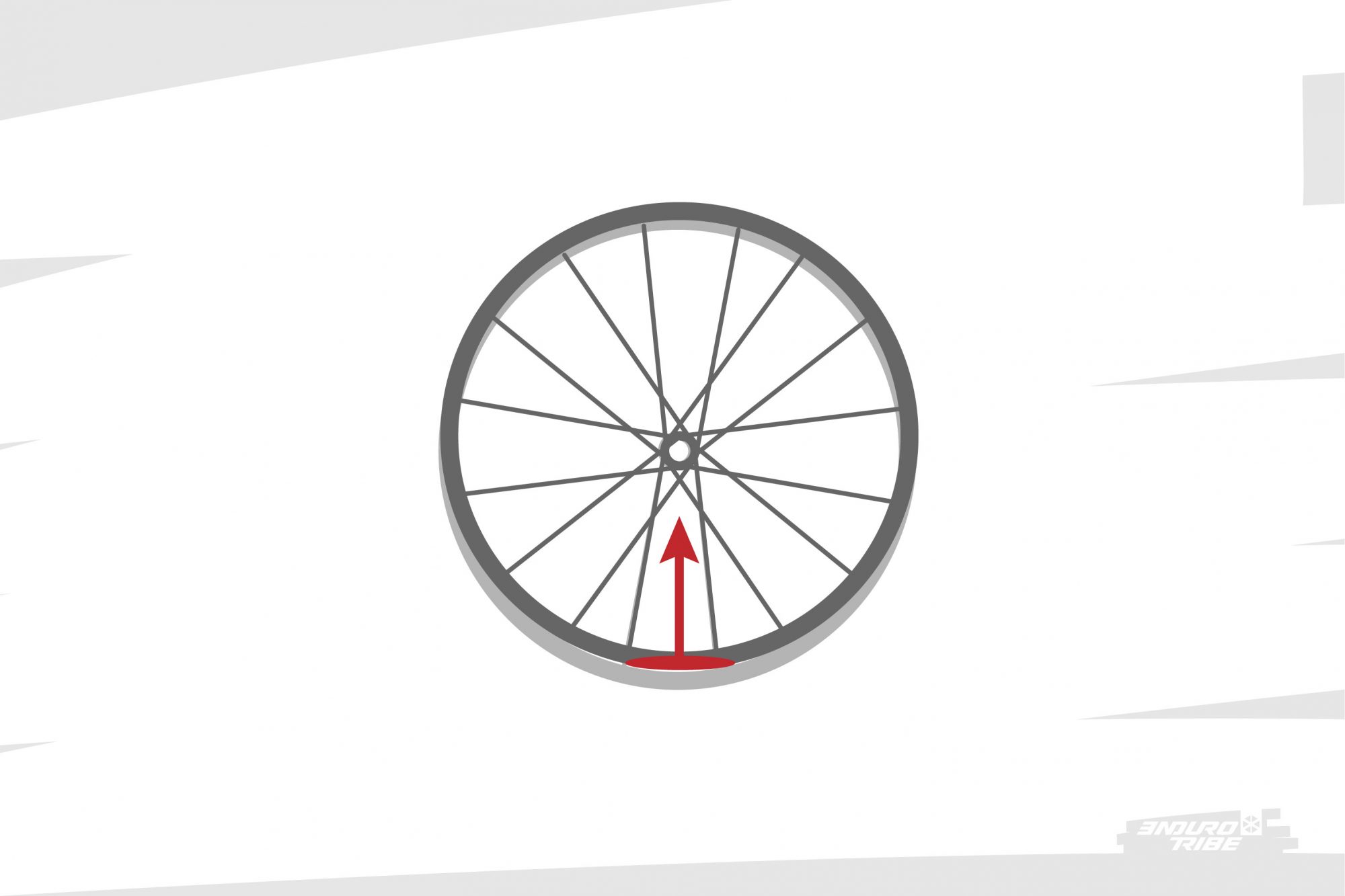

Jante, rayons et moyeu forment à eux trois la roue. Sujet à part entière, les roues mériteraient des didactiques dédiés. On y viendra d’ailleurs, tôt ou tard. On va cependant ici se concentrer sur les principales caractéristiques que l’on observe actuellement, et leurs principaux traits de comportement. Ainsi, quand on parle de roue, on parle souvent de rigidités frontales et latérales…

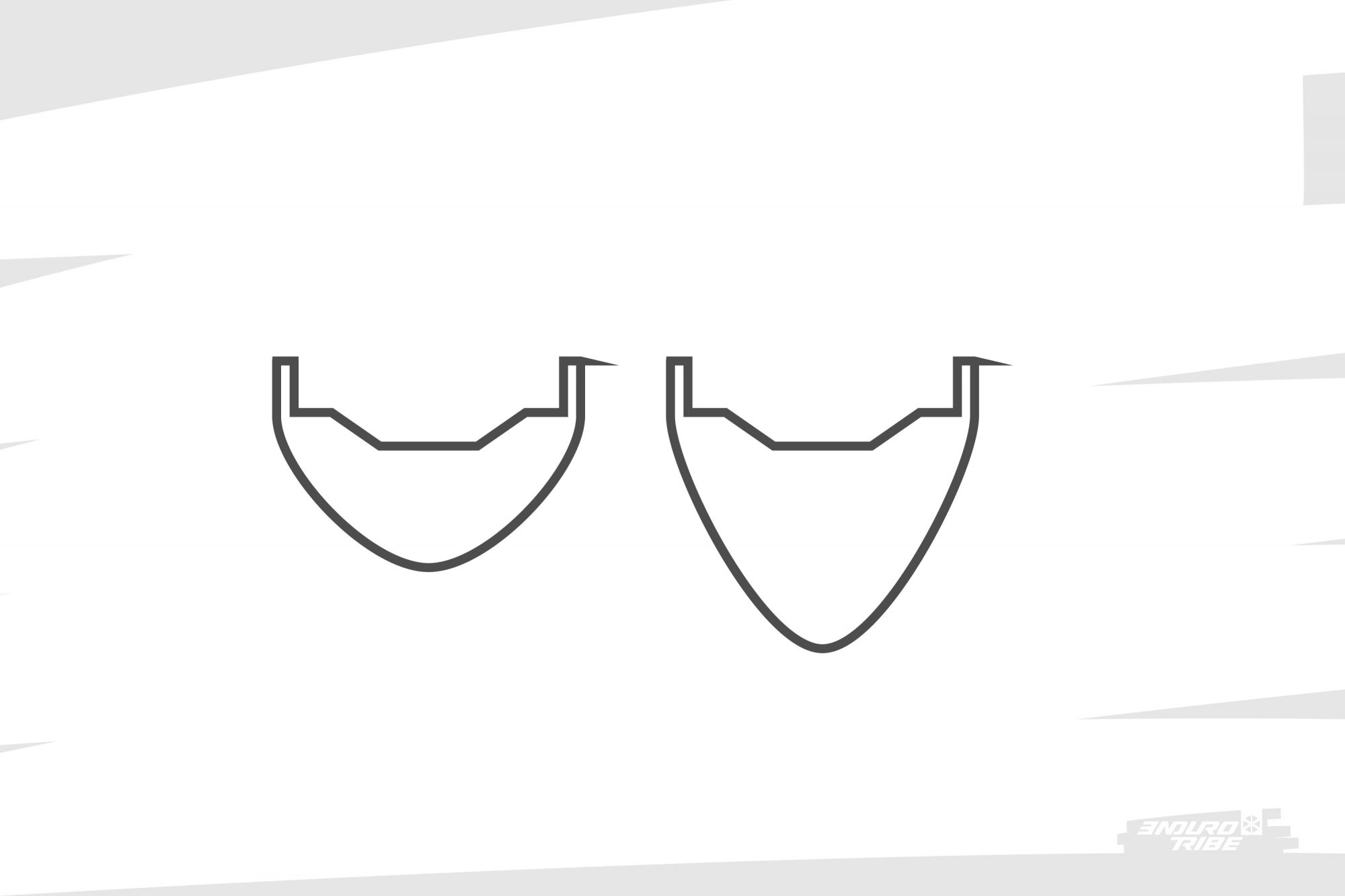

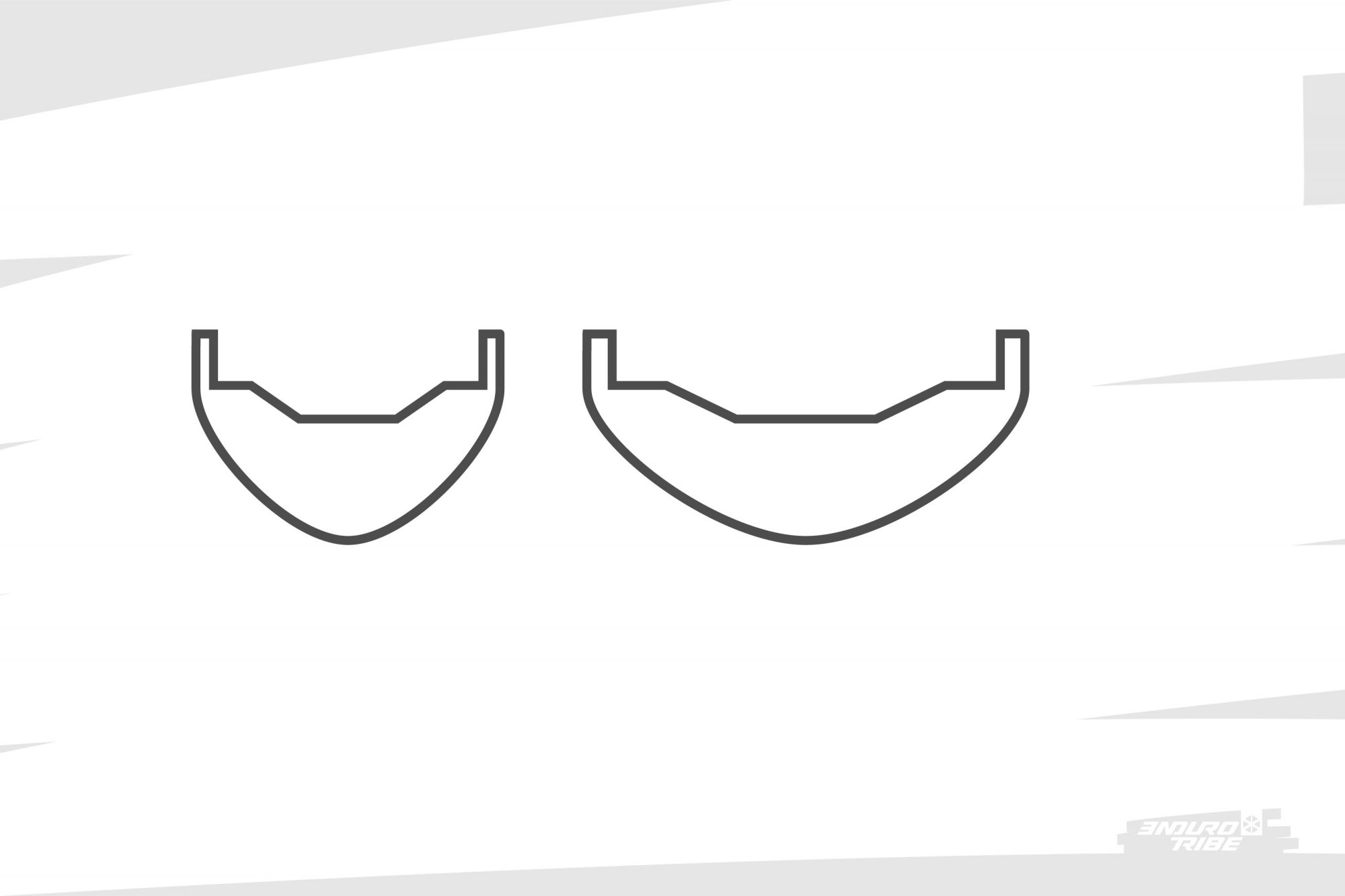

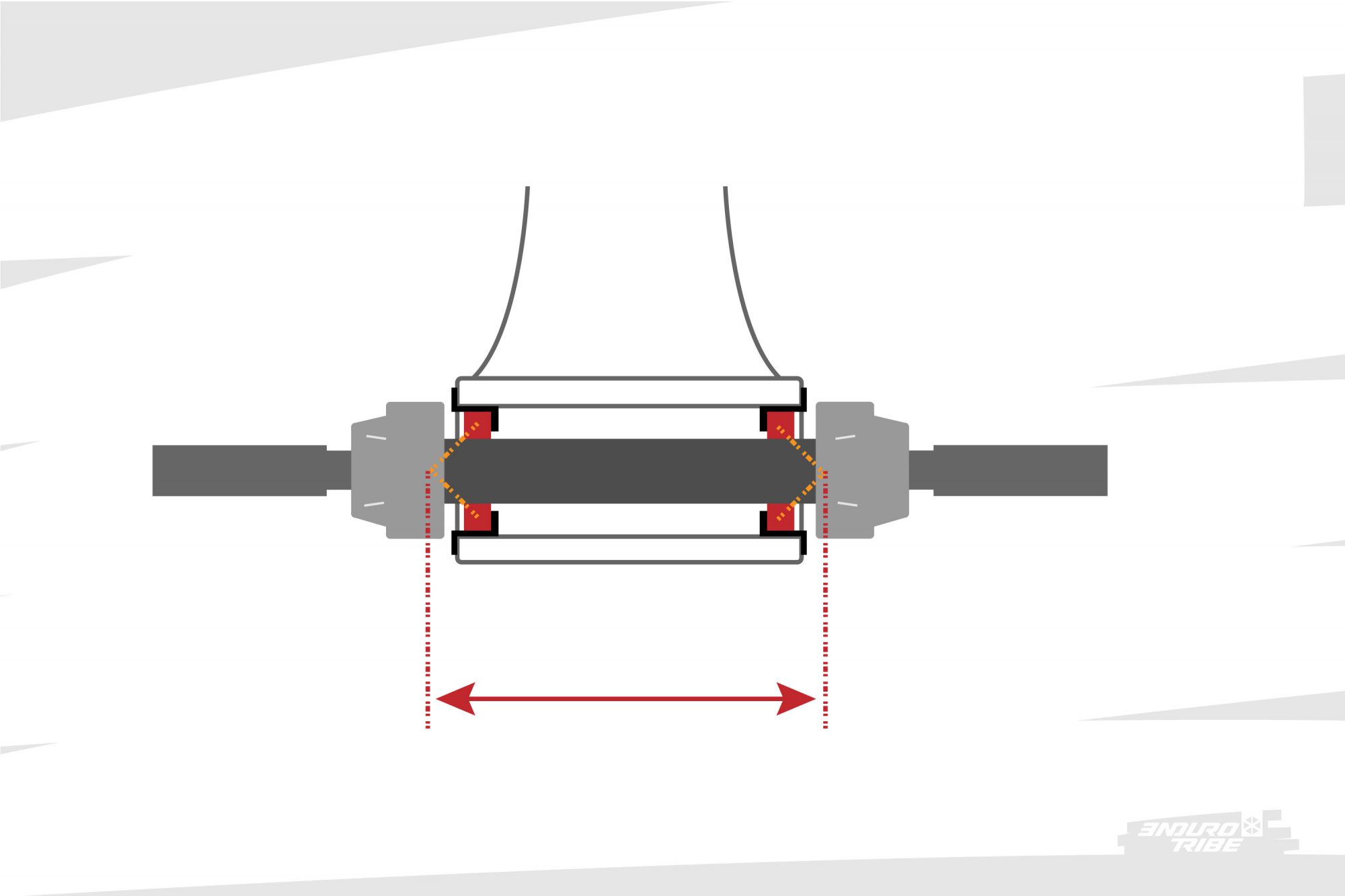

Galerie Commentée :

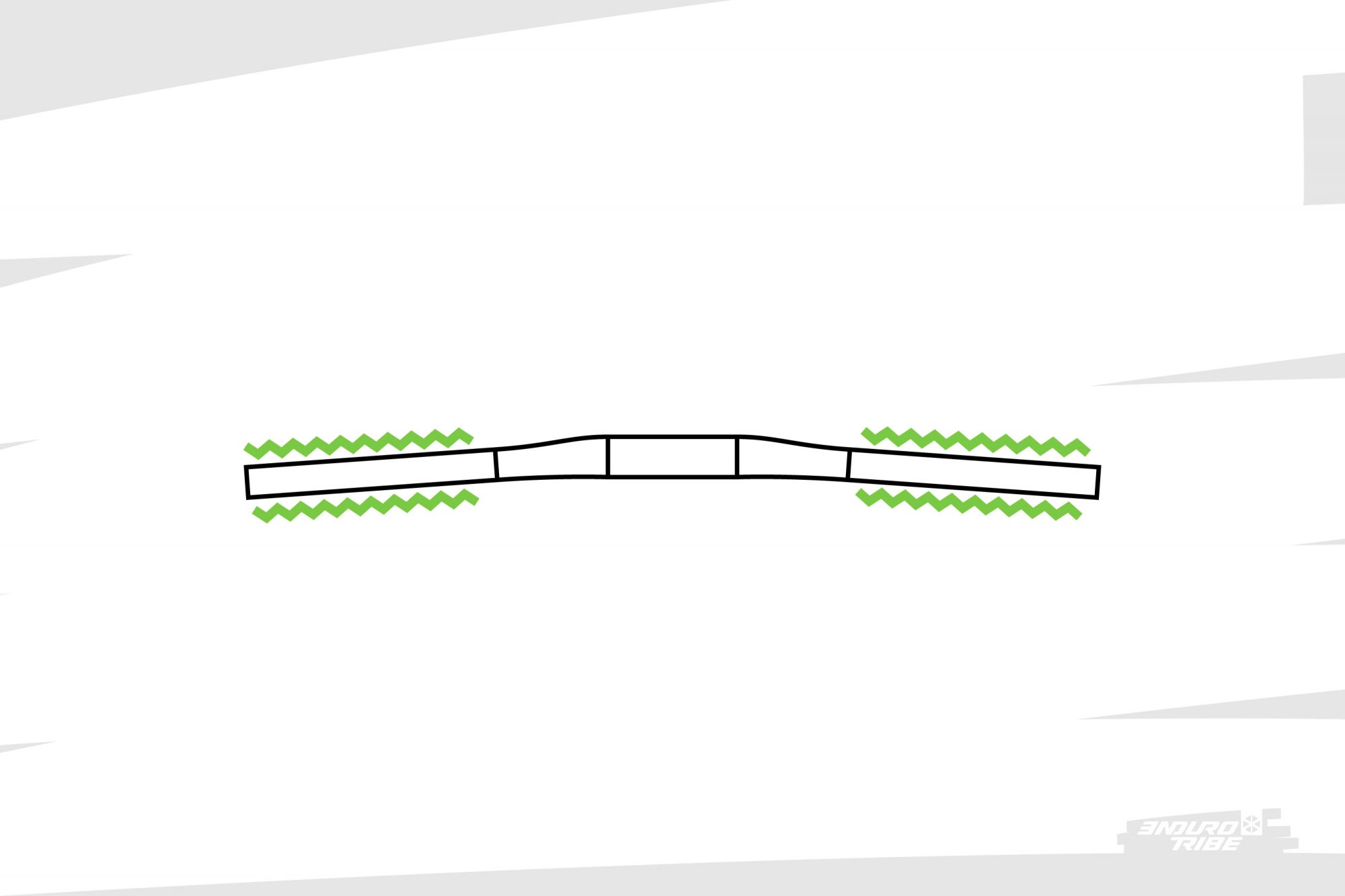

La rigidité frontale correspond à la manière avec laquelle les roues se déforment, ou non, verticalement. Et in-fine, ce qu’elles transmettent ou non dans cette direction. Certaines auront tendance à rester très rondes, et donc transmettre beaucoup du mouvement aux suspensions, quand d’autres vont avoir tendance à se déformer temporairement, et prendre une partie du job à leur compte.

Actuellement, cette caractéristique, on la prête principalement à deux facteurs. La matière de la jante (aluminium ou carbone) et au profil. Plus c’est haut, plus il est difficile de déformer la jante. À l’inverse, plus c’est plat, plus il y a de chance que ça travaille. C’est une question de moment quadratique.

La rigidité latéral correspond à la déformation des roues sous les efforts les sollicitant sur les côtés. C’est notamment le cas en courbe, dès que l’on met de l’angle.

Ici aussi, certaines roues vont avoir tendance à offrir un appui très marqué, quitte à se faire chahuter par le terrain, là où d’autres seront plus tolérantes, mais pas forcément précises au moment de placer la roue entre deux cailloux… Dans tous les cas, plusieurs facteurs entrent en jeu. Le premier, le plus scruté en ce moment, est la largeur de la jante. Plus c’est large, plus ça aura tendance à être rigide/précis.

Le second, c’est le rayonnage. On pense notamment à la tension des rayons, mais aussi à leur orientation, et le type de croisement qu’ils utilisent.

Dernièrement aussi, certaines marques font jouer leur jantes autour de l’ancrage des têtes de rayon. L’idée étant d’avoir un effet cheville qui permette à la jante de jouer en torsion localement, sans entraver la rigidité latérale de la roue…

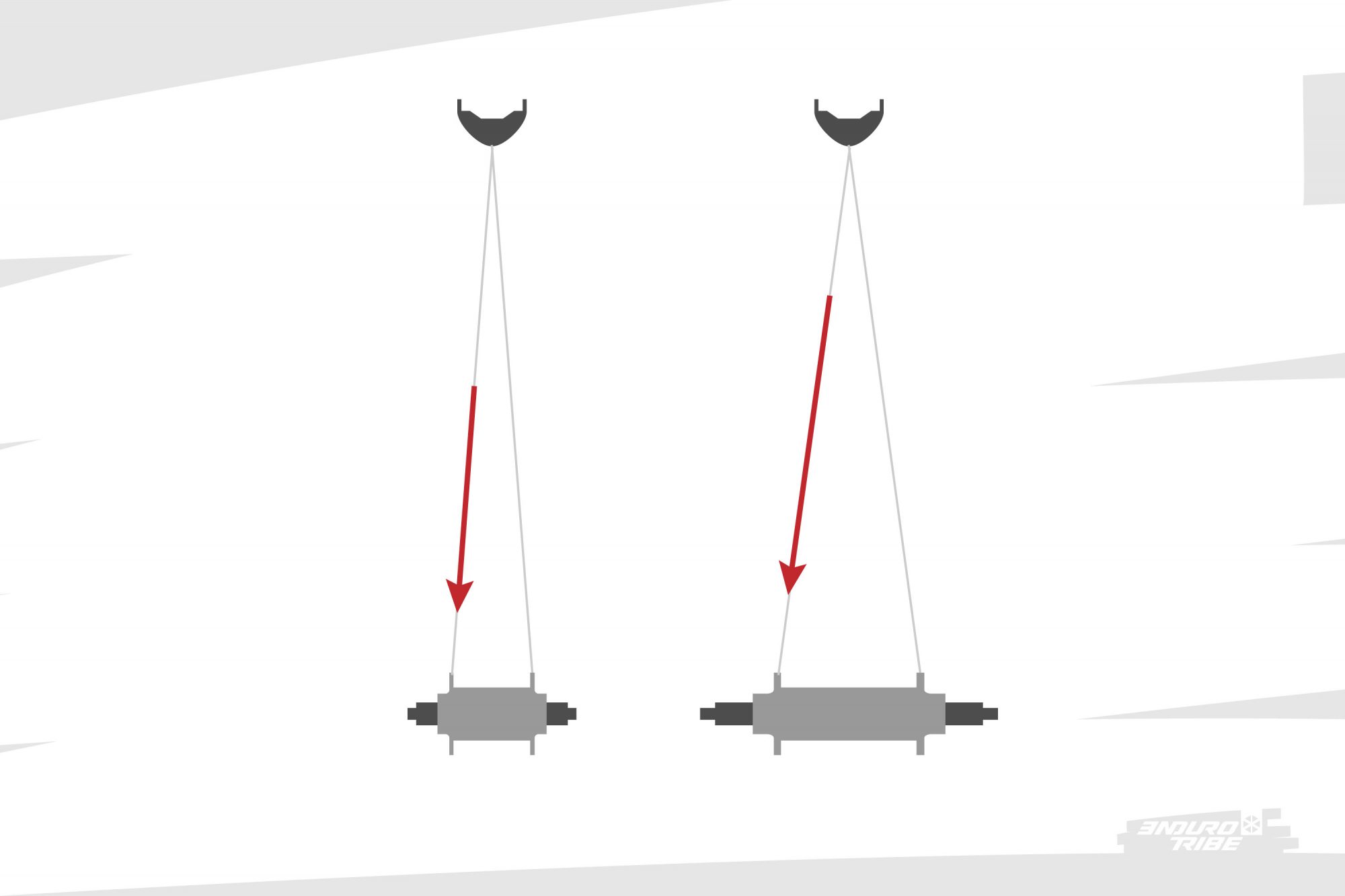

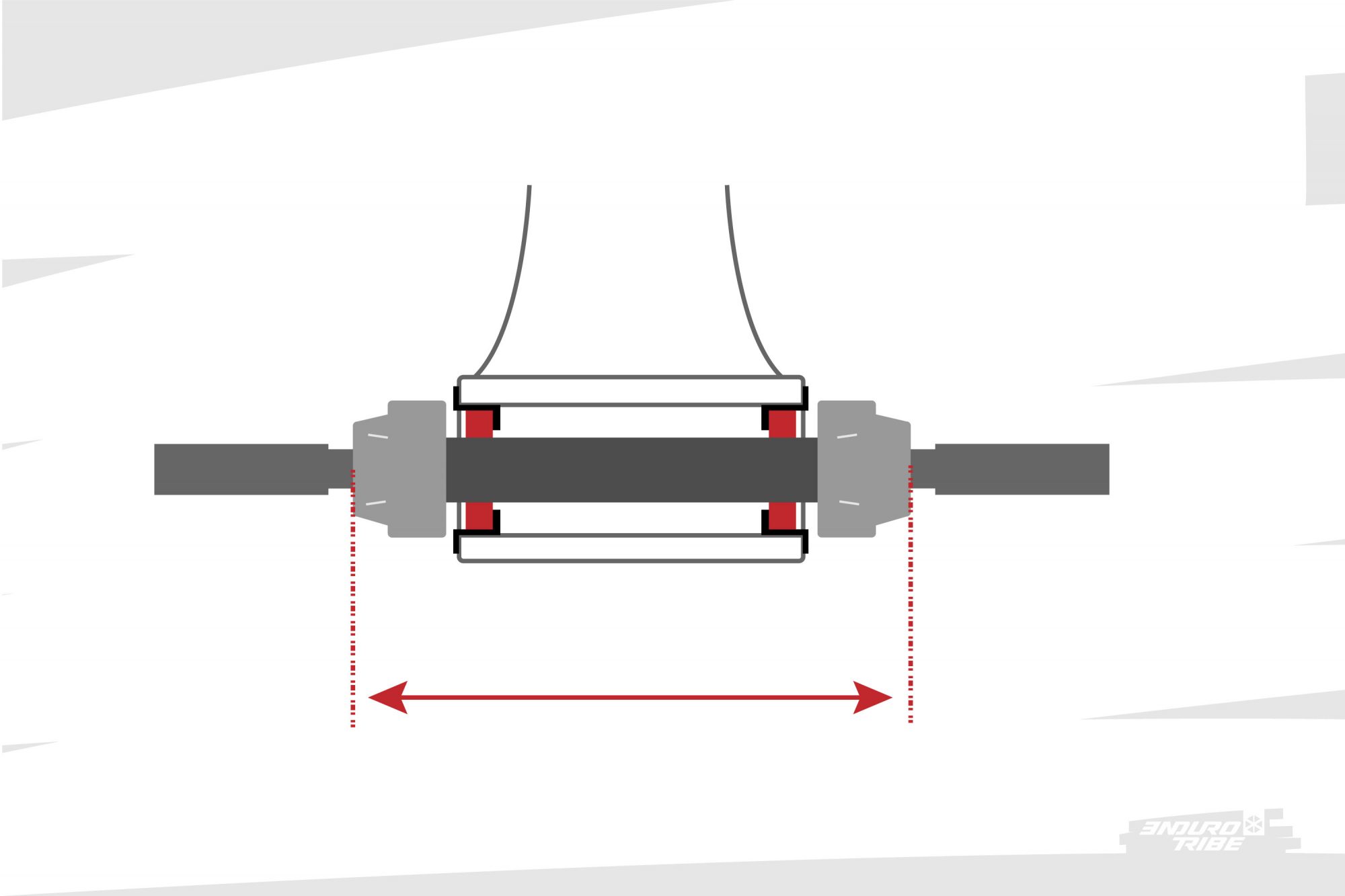

Pour arrimer tout ça, au centre se situe le moyeu. C’est lui qui, à l’aide de l’axe, est arrimé au cadre. On voit ici tout le travail effectué ces dernières années avec les différents axes. On est passé du serrage rapide en 9/10mm à l’axe traversant en 12 ou 15mm. La largeur aussi, a évolué. Elle a permis d’espacer les franges pour élargir les points d’ancrage des nappes de rayons.

Ça a aussi permis d’espacer les points d’ancrage des roulements sur l’axe, et de l’axe sur le cadre. Et en la matière : plus c’est espacé, plus c’est stable et retransmet aux points d’ancrage, ici : le cadre. D’ailleurs, certaines initiatives cherchent aussi à augmenter les surfaces de contact, dans le même esprit…

Quoi qu’il en soit, ces deux notions permettent de préciser de quelles manières les roues peuvent être confortables, précises, exigeantes, tolérantes, dynamiques, etc… On peut parler de rigidité lorsqu’il s’agit de définir si la roue se déforme ou non. Et l’on parle de raideur lorsqu’il s’agit de savoir si elles retransmettent une partie des aspérités du sol, et si oui, comment.

On parle notamment, parfois, du rebond et des vibrations : combien de fois la roue vibre et restitue de manière perceptible un impact ? Certaines sont très justes, elles ne transmettent qu’une fois l’information. D’autres peuvent avoir tendance à vibrer, et multiplier les signaux d’origine…

La fourche

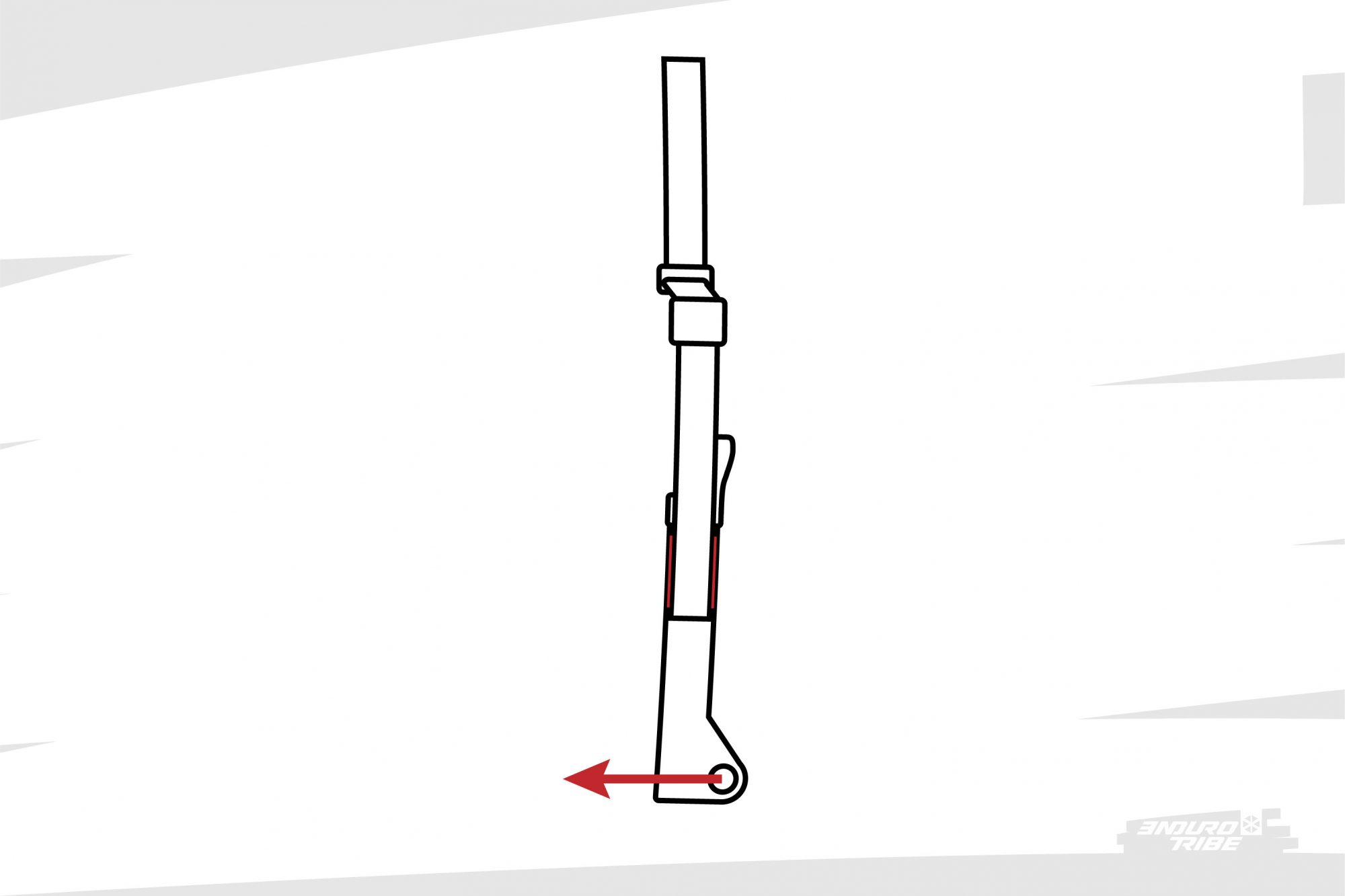

À l’avant, la roue est fixée sur la fourche, très majoritairement suspendue en ce qui nous concerne. Lorsqu’elles sont télescopiques, l’assemblage donne lieu à différents phénomènes…

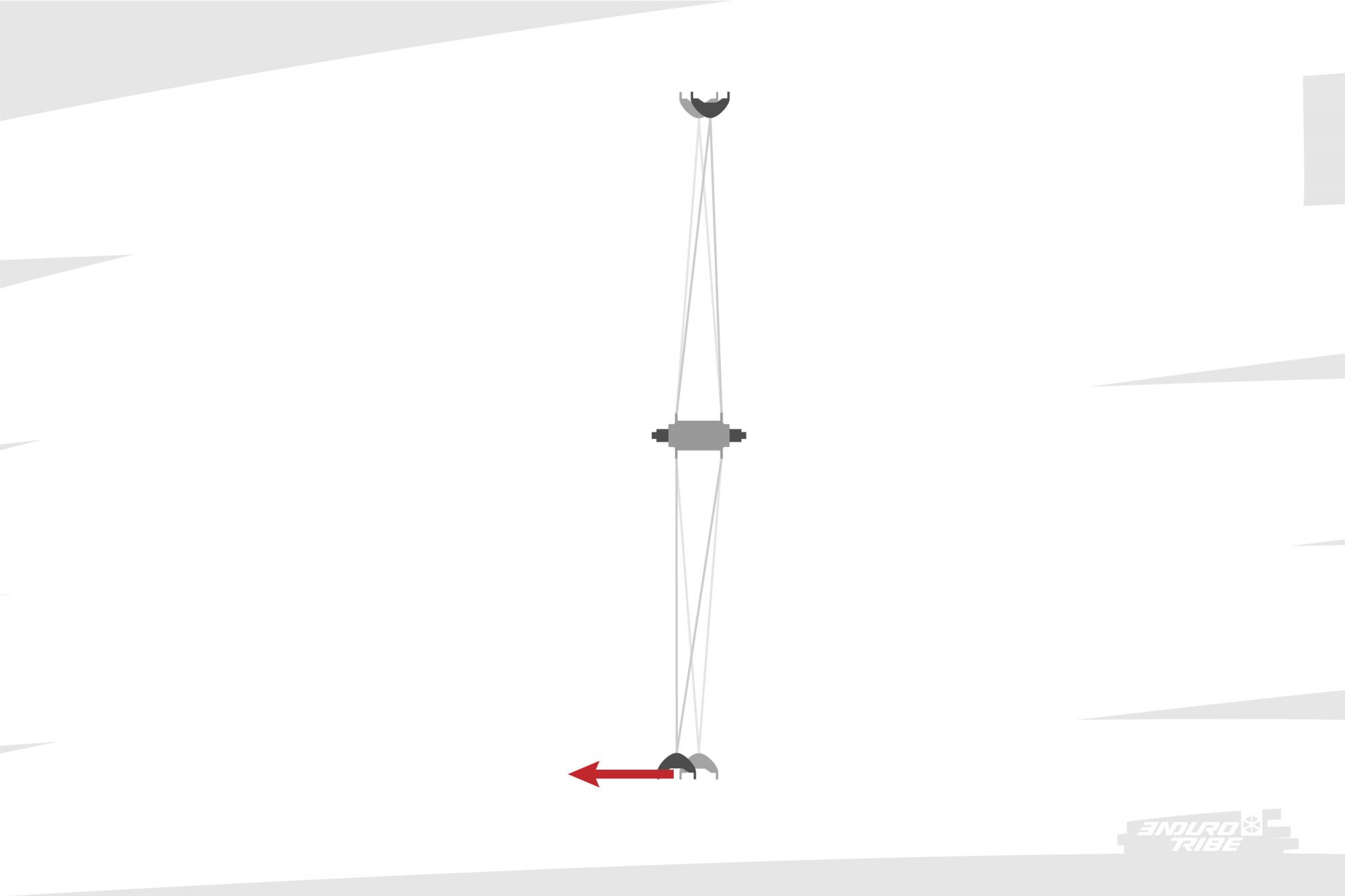

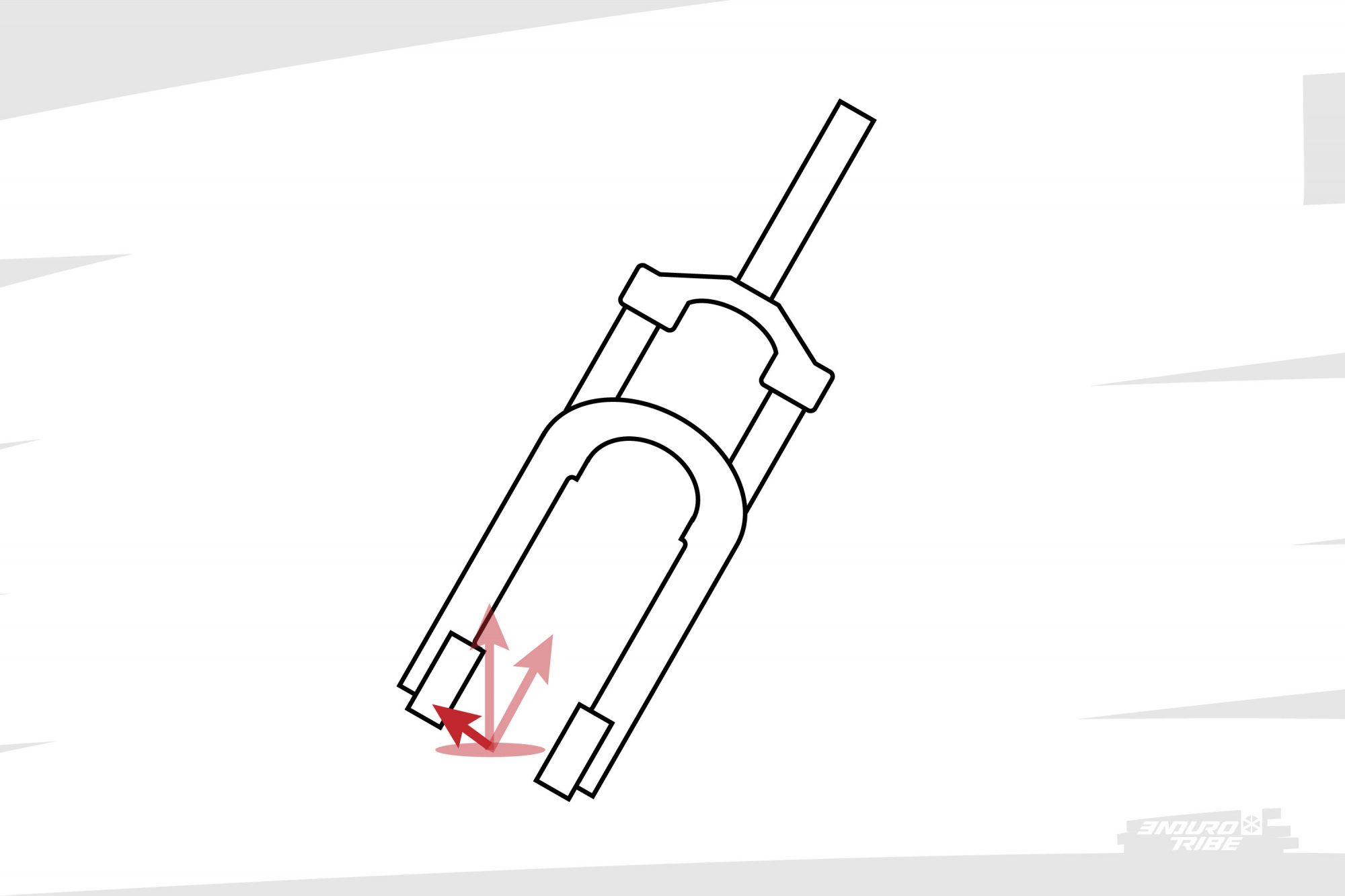

Galerie Commentée :

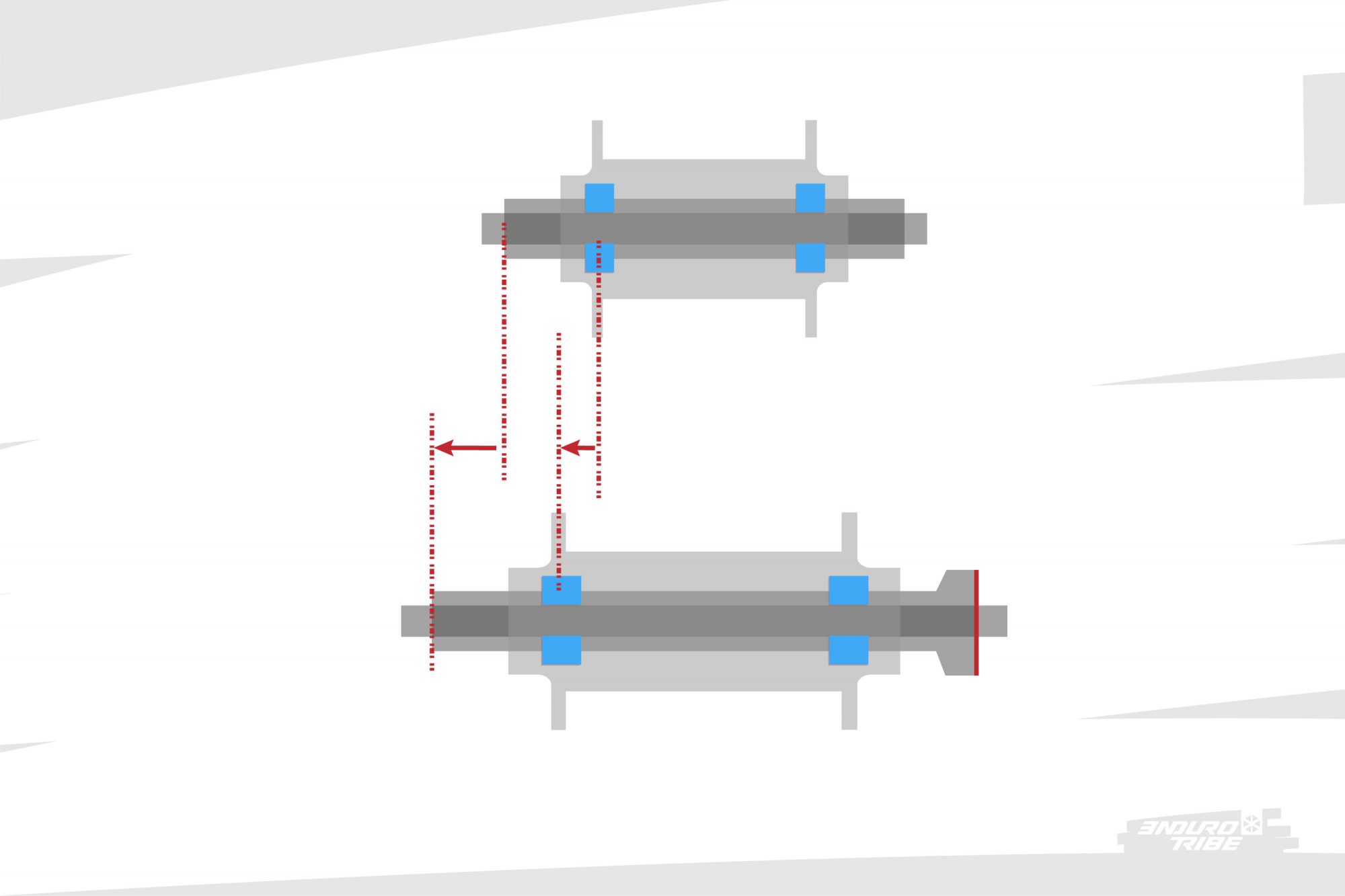

Notamment parce que les plongeurs (ronds) coulissent dans le jambage avec bagues de guidage. C’est ce mouvement de coulissement qui assure le débattement de la suspension. On en a déjà parlé, on évoque alors la raideur et le maintien pour tout ce qui parcourt la fourche selon son axe principal.

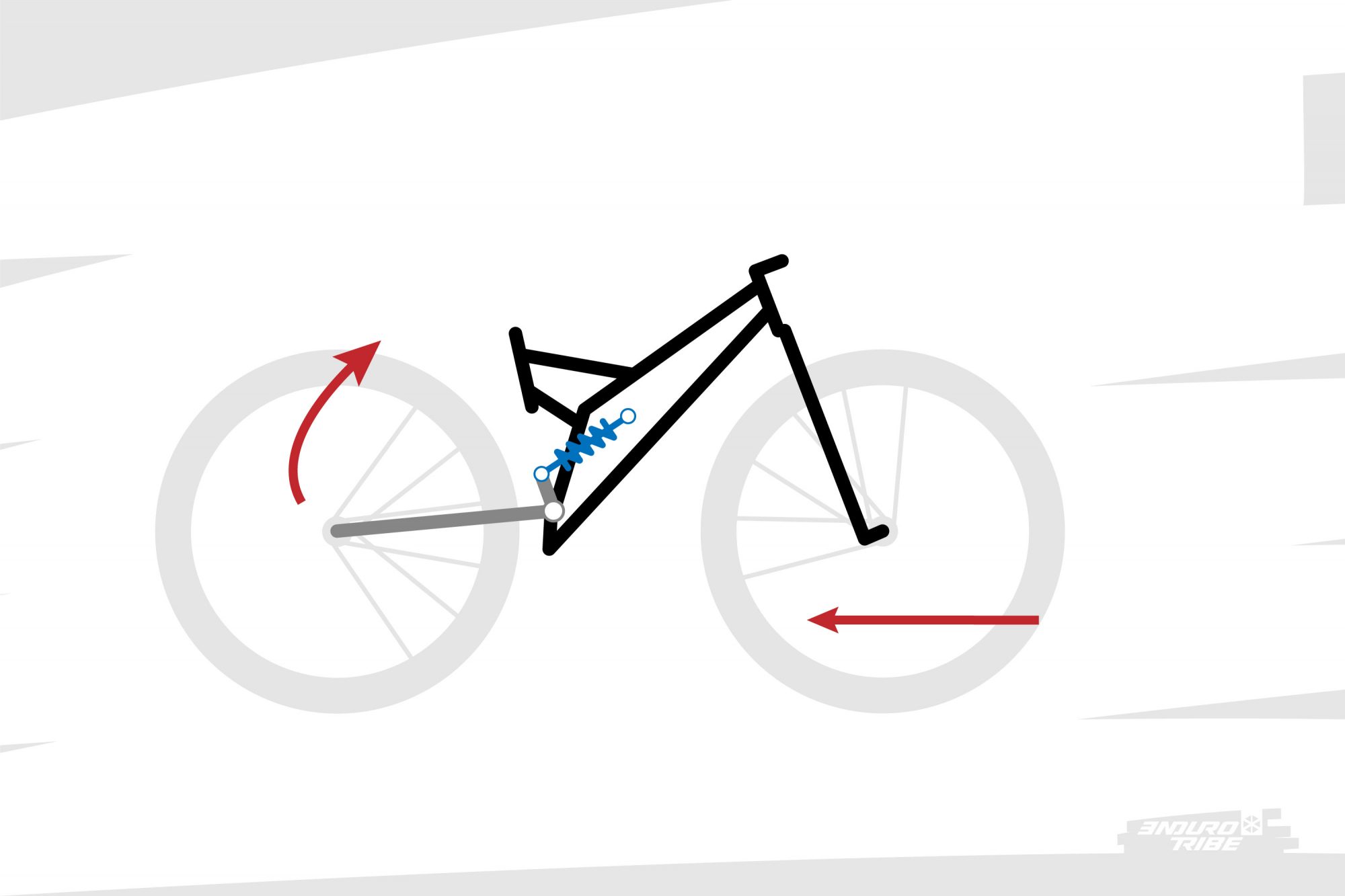

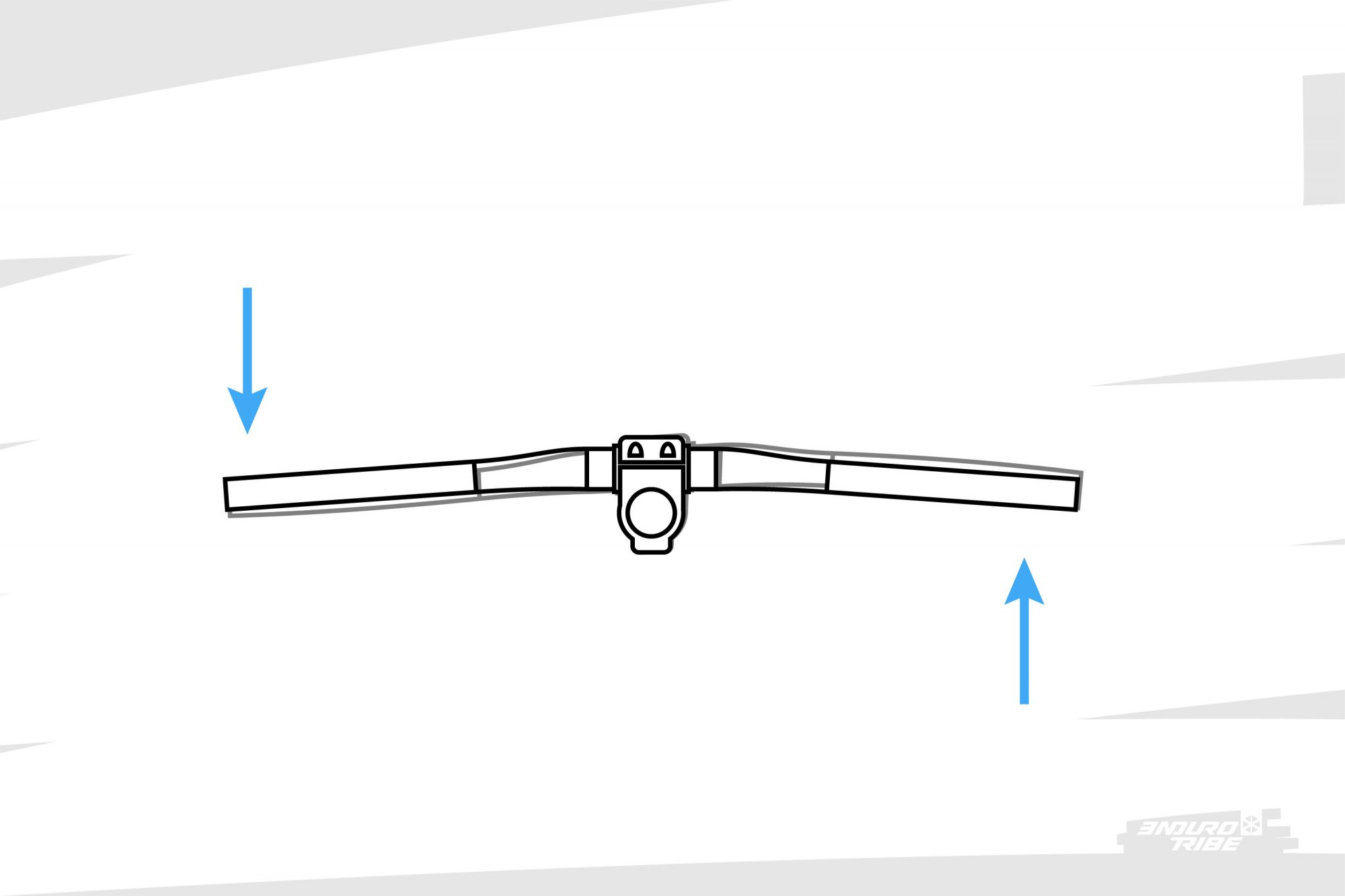

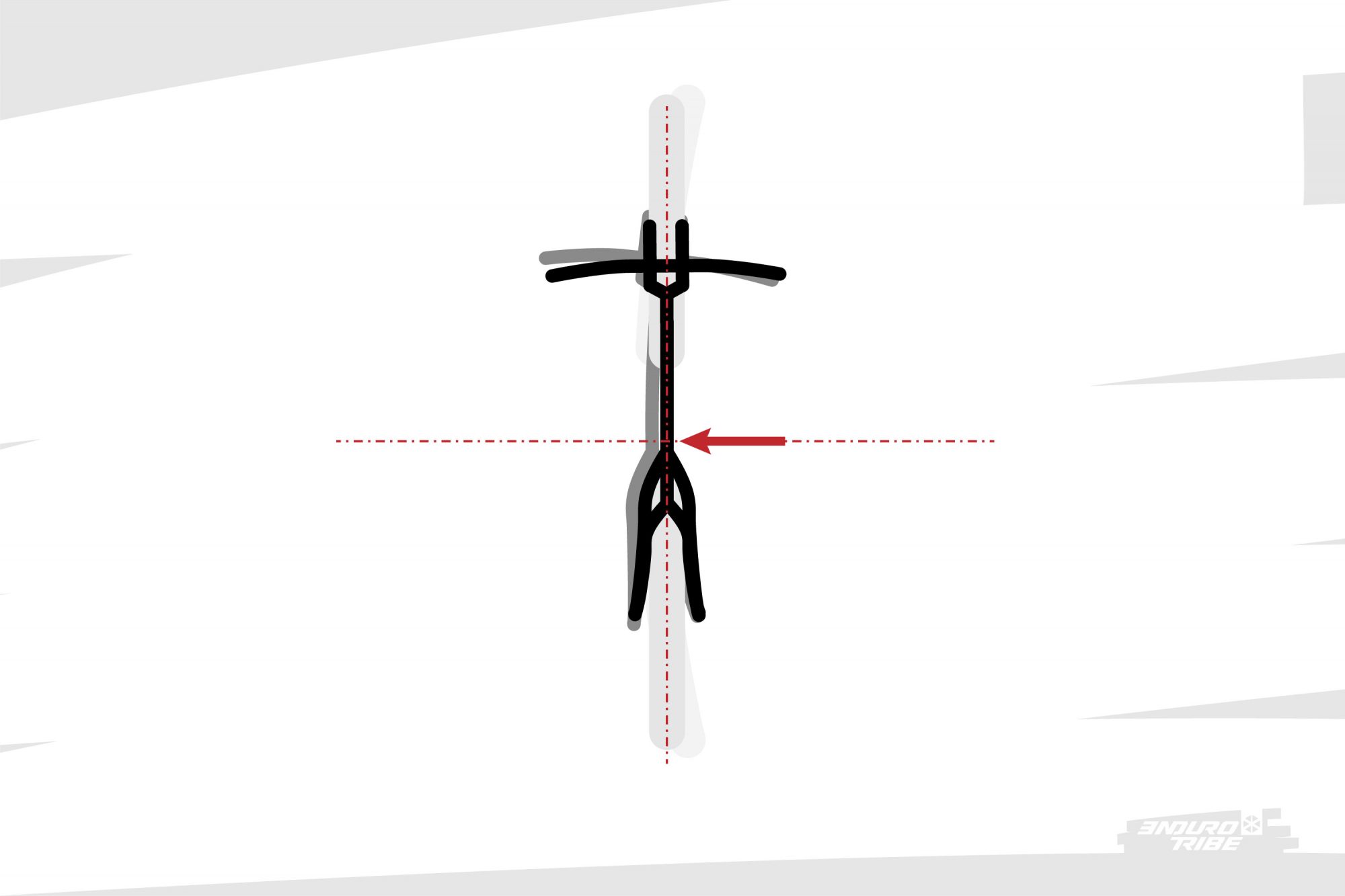

Elle est néanmoins aussi parcourue selon d’autres modalités. En premier lieu, frontalement, lorsque l’on heurte un obstacle d’une certaine hauteur, ou lorsque l’on freine. Qu’on le veuille ou non, il y a alors déformation. On peut même avoir parfois l’impression « que la roue avant passe sous le cadre ». À d’autres moments, sous les effets combinés du freinage et du sol, la fourche peut avoir tendance à vibrer, et l’adhérence qui régit le freinage, avec. Dans tous les cas, la fourche peut « s’arc-bouter » entre les plongeurs et les bagues de guidage, réduisant sa capacité à coulisser. À d’autre moments, sous le poids du pilote et un angle de direction très couché, elle peut s’arc-bouter dans l’autre sens, en l’absence de forces de freinage ou d’obstacle au sol.

Comme pour les roues, la fourche est sollicitée latéralement, à partir du moment où l’on met de l’angle. Et plus on insiste, moins ça passe dans la suspension, plus ça fait travailler la fourche. Parfois même, au point d’enfoncer un plongeur plus que l’autre. Ici aussi, ça travaille plus ou moins, ça transmet plus ou moins.

Souvent, ça se combine avec une autre sollicitation particulière : la torsion. Au sol, la roue et parfois bien ancrée dans sa trajectoire, alors qu’en haut, le pilote sollicite le cintre pour la faire changer de direction. C’est alors toute la fourche (jambage, plongeur, té, pivot) qui travaille en torsion. Nécessairement, il y a un léger décalage entre la roue et le cintre…

Vu sous cet angle, une partie seulement passe dans la fonction suspension d’une fourche. Le reste sollicite sa fonction châssis. Désormais, les constructeurs l’ont bien compris, et jouent de différents paramètres : assemblage et surfaces de contact avec l’axe, jambage, bagues de guidage, profil de l’arceau, diamètre et épaisseur des plongeurs, forme du té et surface de contact avec les plongeurs, liaison té/pivot, profil du pivot…

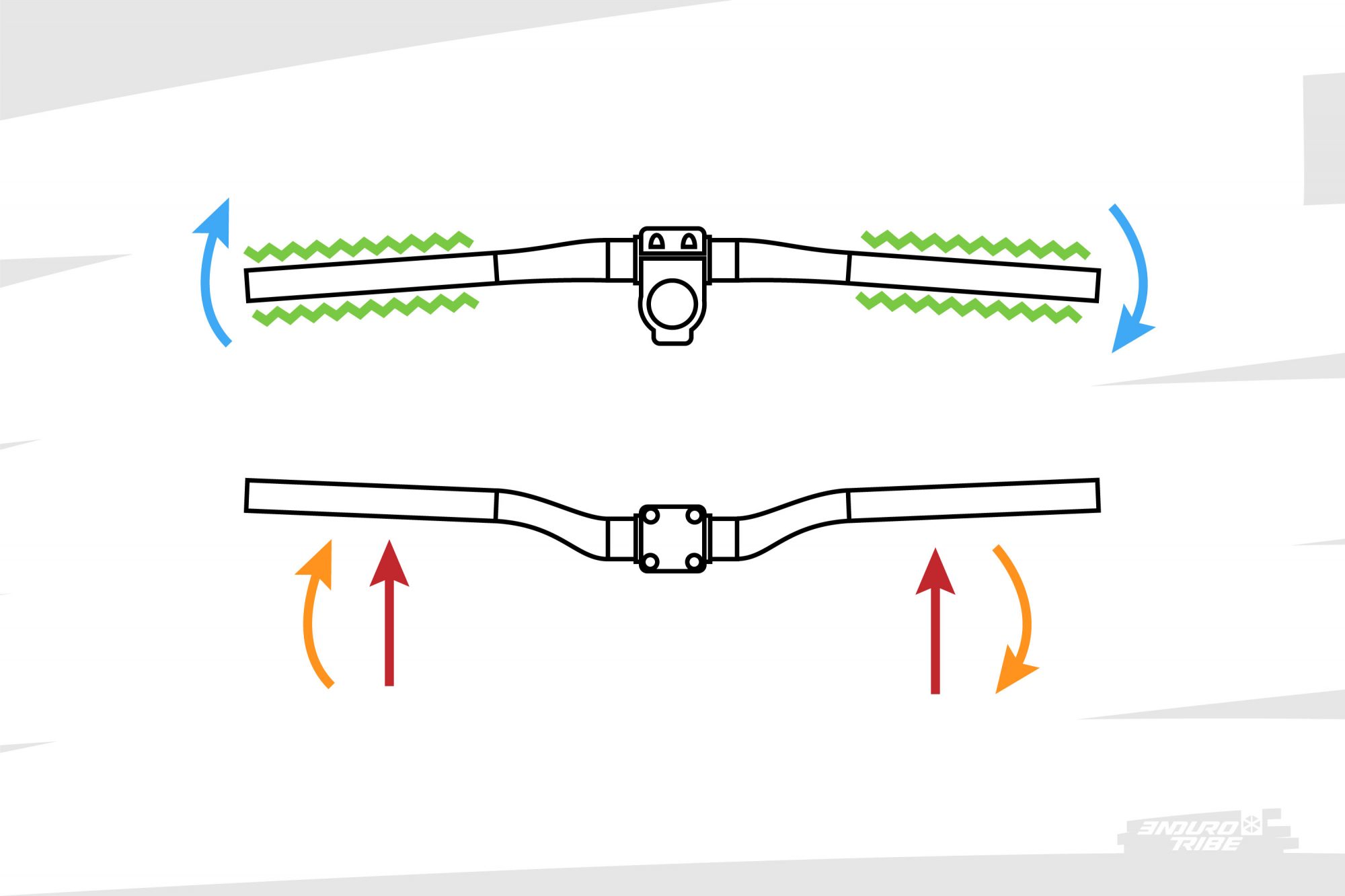

Poste de pilotage

Une fois le filtre de la fourche passé, ce qui reste du message passe à travers la potence, le cintre et les poignées. Là encore, les caractéristiques de chacun font leurs œuvres…

Galerie Commentée :

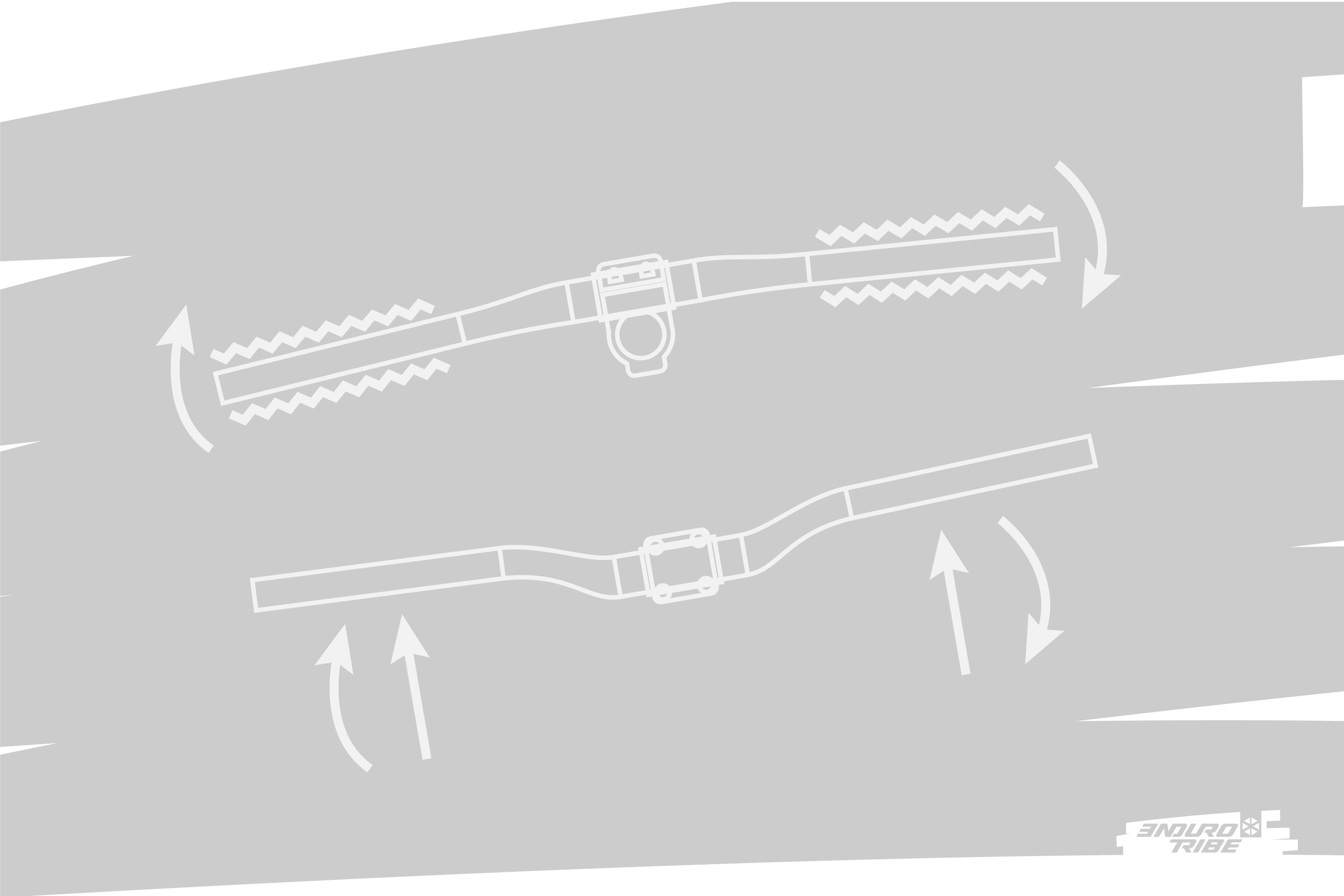

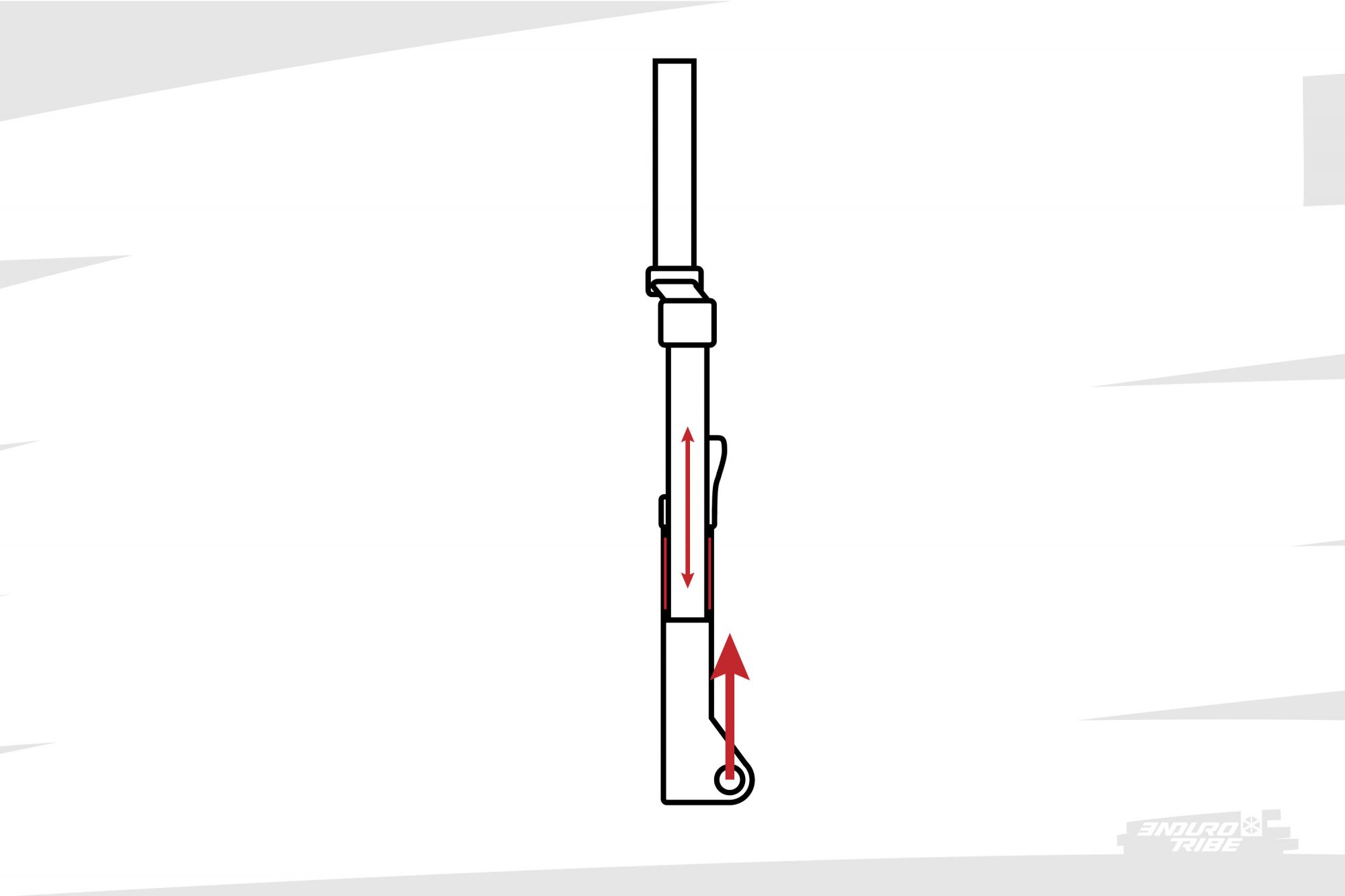

Arrivé ici, le message est décomposable en quatre informations : les mouvements verticaux, les mouvements de balancier, les mouvements de direction, et les vibrations que l’on perçoit. Et c’est bien l’ensemble qui nous permet de faire une lecture du terrain et du comportement que le vélo a dessus.

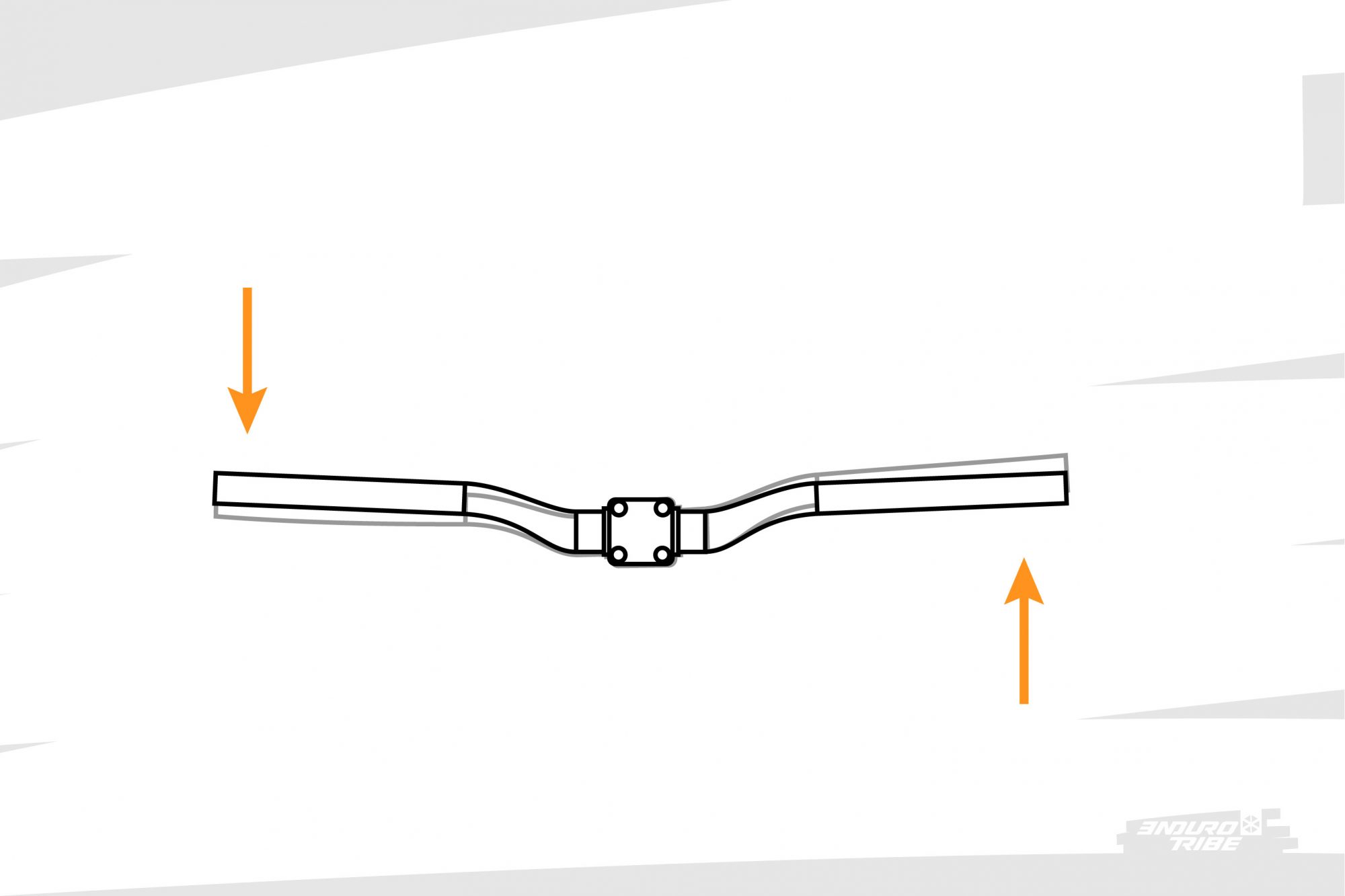

Verticalement, c’est majoritairement la déformation du cintre qui entre en jeu. Son diamètre, sa largeur, sa forme, sa matière, et ses épaisseurs comptent.

Idem pour les mouvements de balancier, même si la forme de la potence et la largeur de l’interface entre les deux ont aussi leur mot à dire.

C’est d’ailleurs assez semblable, mais pas dans la même direction, en matière de mouvement de direction.

La raideur/les vibrations, quant à elles, sont davantage en lien avec les sections, la matière et les zones filtrantes ou non, principalement.

Ici aussi plusieurs écoles s’affrontent. C’est ce que le débat sur les diamètres de cintre et potence démontre actuellement. Les défenseur du plus gros (et du carbone ?) argumentent une meilleure précision et un meilleur rendu, quand les défenseurs du plus petit (et de l’aluminium ?) vantent le confort maîtrisé de l’ensemble.

Pédalier & Cie

C’est peut-être le poste qui fait le moins de bruit actuellement, même s’il y a peu les standards de boitier de pédalier ont fait débat…

Galerie Commentée :

Une pure problématique de diamètre et d’espacement des roulements qui détermine le comportement de l’ensemble.

Le tout, pris en « sandwich » entre les points d’appui du pilote sur les pédales, défini par le Q-Factor auquel il est préférable de ne pas toucher. C’est alors plus la matière et la section des manivelles qui peuvent faire une différence dans le rendu…

C’est plutôt au niveau des pédales et des chaussures que la tendance varie en ce moment. Notamment si l’on pense aux nuances qu’il peut y avoir d’un couple chaussure/pédale à l’autre…

Cas particulier du cadre…

On vient de le voir, il y a une infinité de subtilité ou presque à chaque maillon des chaînes de rigidité/raideur. D’autant qu’on ne parle ici que des traits essentiels, les plus facilement perceptibles. Reste néanmoins à parler du cadre du vélo, dans son ensemble. Notamment parce qu’au delà de son rôle dans chaque chaîne, il a aussi un rôle essentiel : celui d’assurer la cohésion de l’ensemble du vélo. LA fameuse fonction châssis. N’oublions pas que c’est à lui qu’une grande part des composants se raccordent.

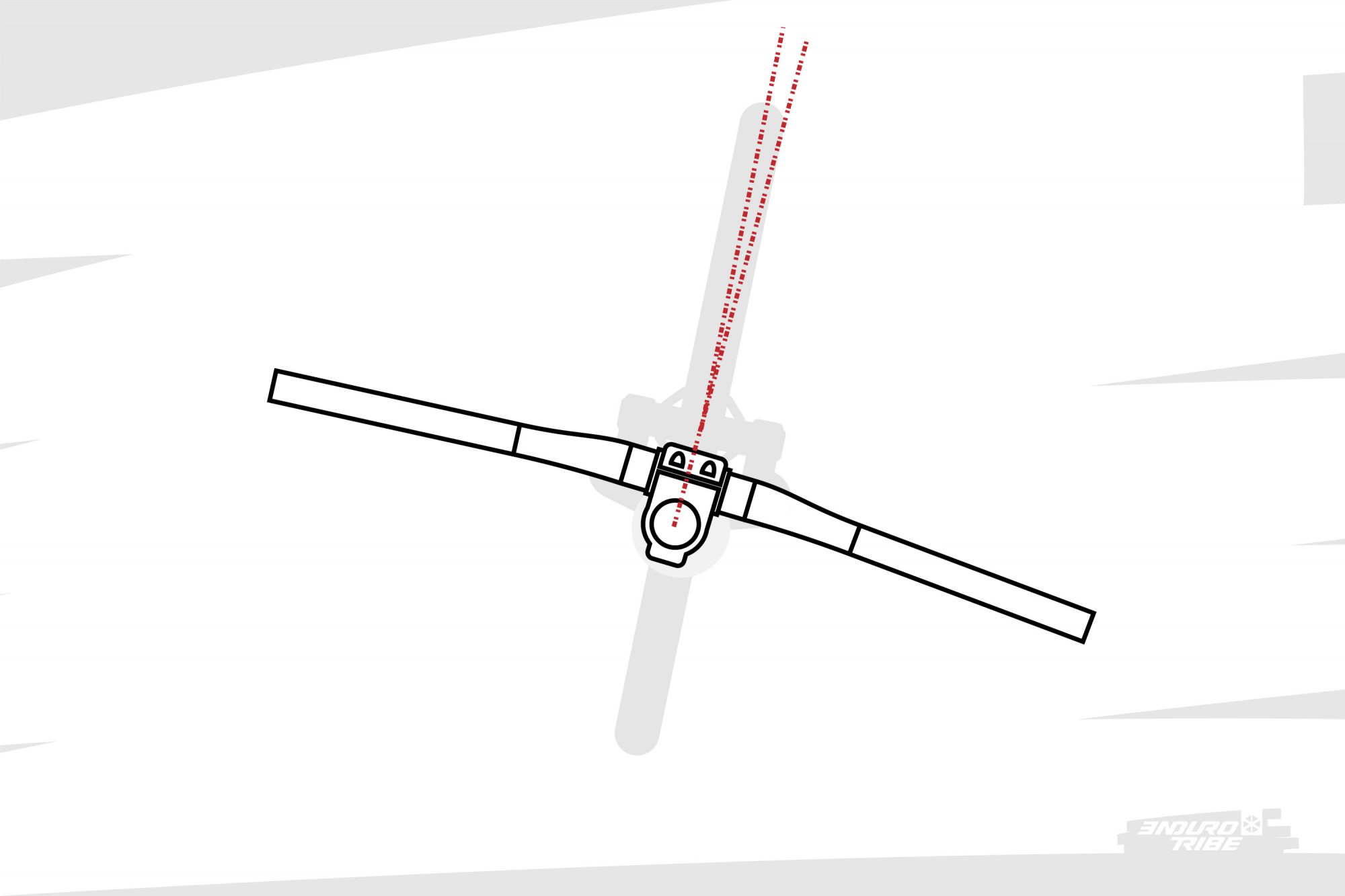

Galerie Commentée :

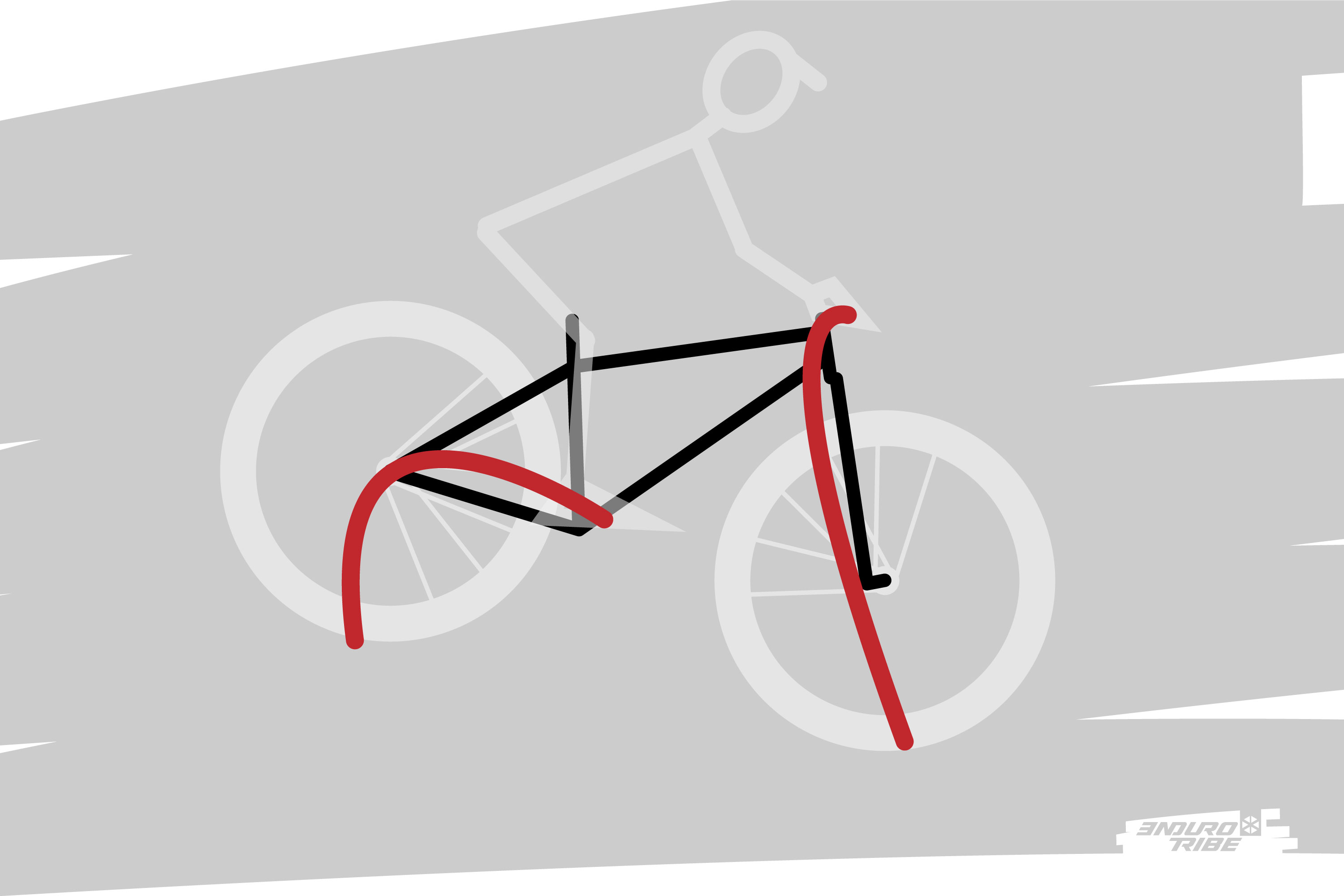

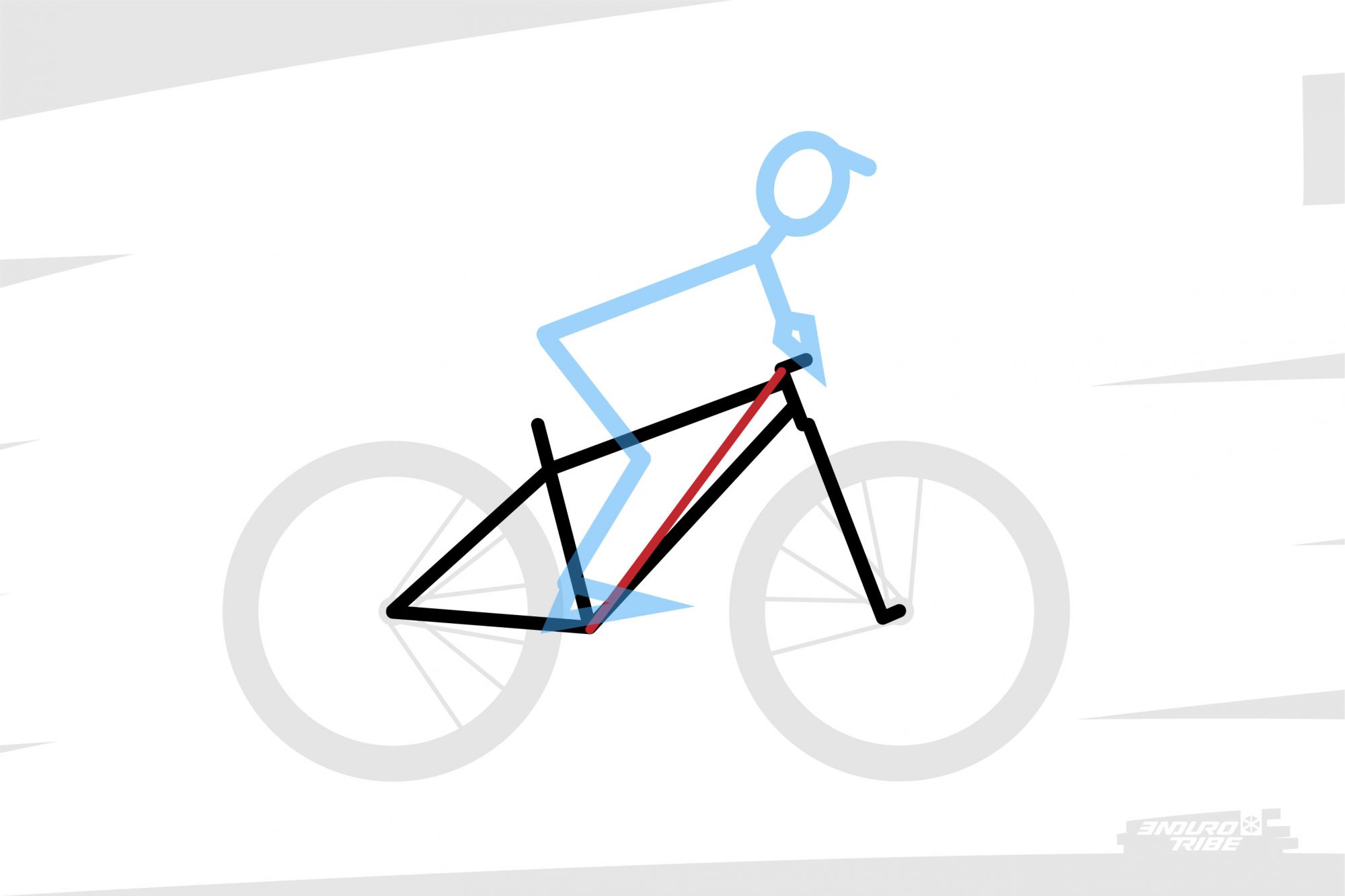

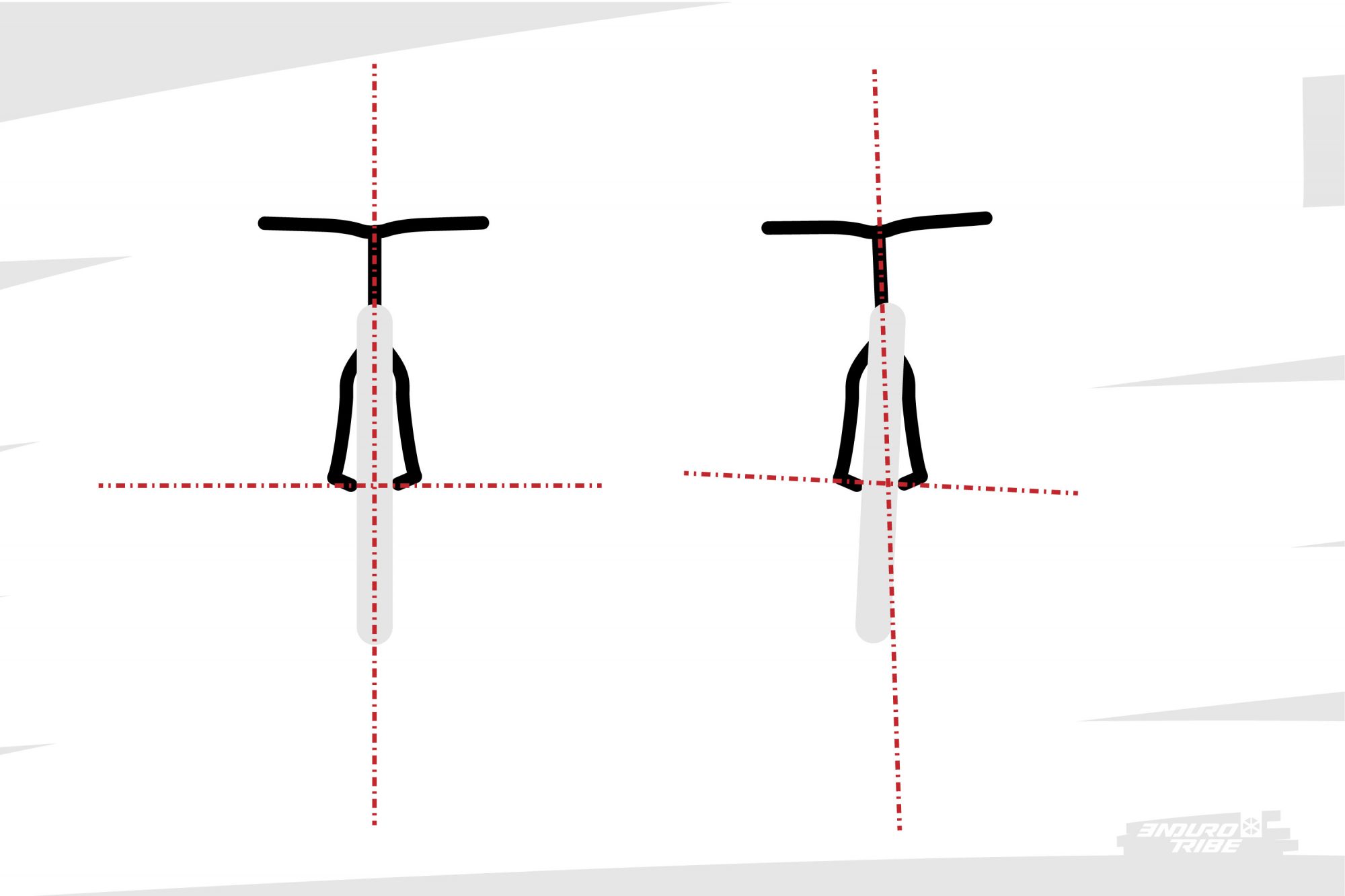

Il assure notamment la liaison entre les deux points d’appui principaux du pilote : entre le pédalier et le cintre.

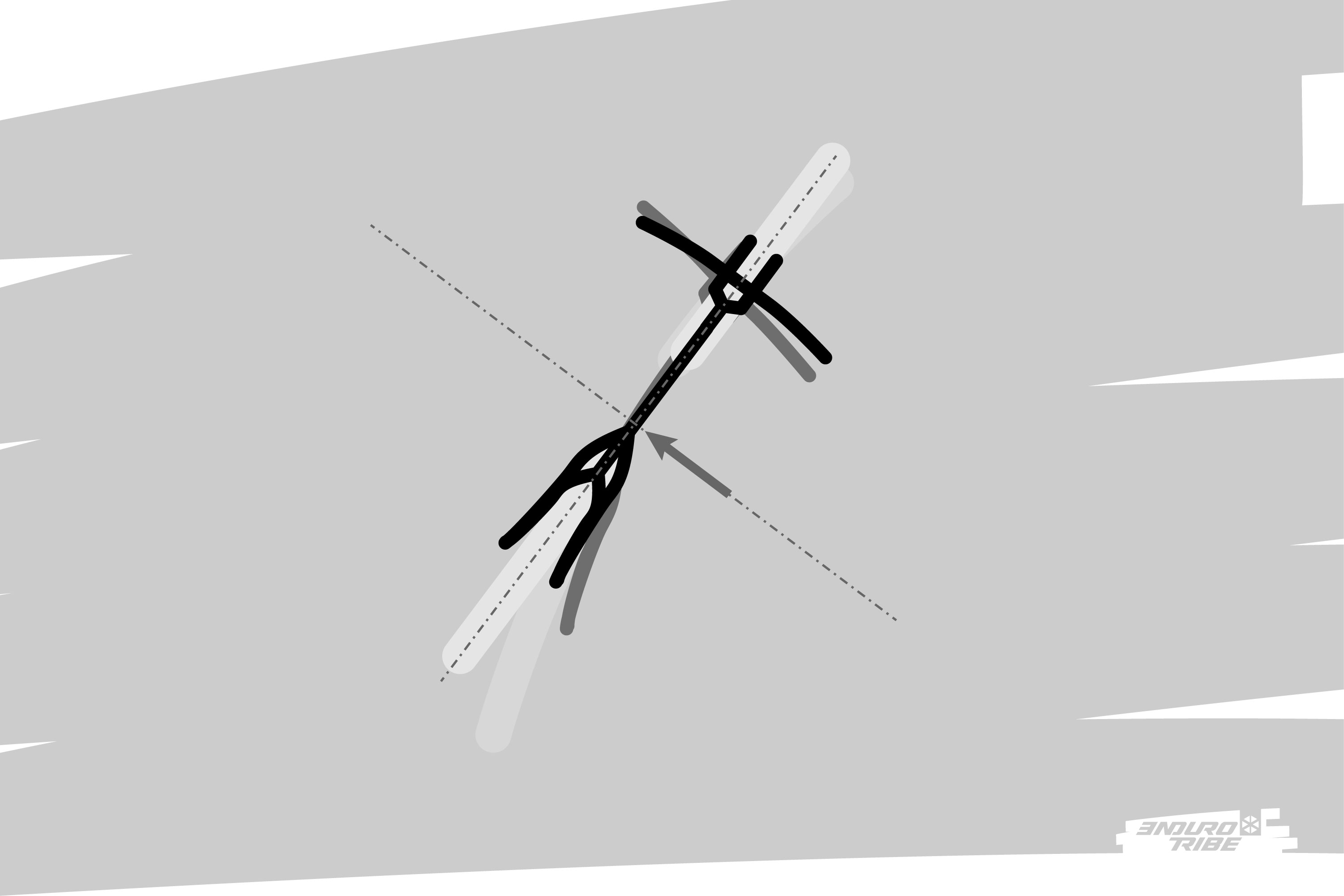

L’axe de direction est vertical, l’axe du pédalier est horizontal. Vu de derrière, les deux forment une croix dont on imagine aisément qu’elle puisse se déformer.

Il assure aussi la cohérence entre roue arrière – à laquelle il est directement relié – et roue avant – à travers la direction et la fourche. Dans les deux cas, un des essais de rigidité le plus répandu de l’industrie vise à mesurer le comportement du cadre en la matière : fourche indéformable à l’avant, axe fixe à la place de la roue arrière, et l’on sollicite le boitier latéralement, au bout d’un bras de levier simulant une manivelle du pédalier.

Là encore, il n’y a pas une solution unique, mais plusieurs écoles. Certains visent une déformation la plus faible possible quel que soit l’effort (rigidité). D’autres tolèrent une certaine déformation fidèle à l’effort qui l’engendre. Certains tentent d’avoir un début de déformation facile avant de verrouiller de manière plus importante pour avoir le meilleur des deux mondes… Se pose aussi la question de la localisation de la déformation : homogène ? au boitier ? triangle avant rigide & triangle arrière qui travaille ?!

Dans tous les cas, ça influe sur différentes perceptions. La première, si le vélo, dans son âme, est plutôt rigide, donc précis, ou pas, et s’il est plutôt raide, donc confortable ou pas. Ça définit ensuite le flex au niveau du boitier de pédalier – quand on met de l’angle notamment – s’il est plutôt raide et exigeant en la matière, ou s’il a du flex et comment en jouer – déformation assez inerte, ou effet ressort… la dernière enfin, si les deux roues ont tendance à bien se suivre – voir à ce que le vélo exige que l’on fasse passer les roues au même endroit – où s’il tolère quelques approximations – quitte à saucissonner parfois.

Qu’en retenir ?!

Voilà pour les chaînes de rigidité/raideur, et les subtilités de chaque maillons qui les compose. Qu’en retenir ?! Essentiellement, qu’une chaîne est un TOUT. On appelle d’ailleurs ça une chaîne pour une bonne raison : il suffit d’un maillon faible pour tout flinguer, ou bien pour jouer le rôle du fusible. On touche aussi à l’idée d’homogénéité avant tout, de proche en proche. Deux exemples pour concrétiser ces propos…

Premier, le cas d’un vélo très rigide et raide, que l’on voudrait rendre plus confortable avec des pneus souples et tolérants. Au premier appui, ce sont eux qui, maillons faibles, vont tout prendre. Saucissonnage, crevaison, rebond ou difficulté à trouver la bonne pression assurée. Autre exemple, la paire de roues réputée rigide et précise sur un cadre de toute façon mou à l’origine. Les roues ne vont pas travailler. Elles ne vont que sur-solliciter le cadre, qui ne va que redoubler de déformation. Vélo en crabe, impossible à piloter précisément : effet pervers et inverse à l’idée de départ.

Que faire alors ?! Avant tout chercher à comprendre ce qui se passe sur un vélo. Il y a là une part de méthode : on joue d’un paramètre à la fois, pour tenter de mettre le doigt sur celui qui est à l’origine de notre ressenti, parfois résultat d’une combinaison de facteurs. Il y a ensuite une part d’apprentissage et d’expérience : avec le temps, on finit par mieux cerner les subtilités de chaque composant en matière de rigidité/raideur, et savoir mieux cibler.

Dans tous les cas, vouloir jouer sur la rigidité/raideur de son vélo, c’est vouloir jouer sur les chaînes dont on parle ici. Il faut donc raisonner sur la continuité de la chaîne. Rester dans des valeurs voisines, de proche en proche, et ne pas les rompre. Choisir un produit un peu plus ou un peu moins quitte à jouer aussi sur les maillons voisins, plutôt que de ne jouer fortement que sur un seul. C’est subtil, mais nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats 😉